Il potere del racconto

Negli ultimi anni è diventata pratica comune da parte di molti esperti Lean/Agile presentare all’interno dei loro articoli, dei loro libri, dei loro talk a conferenze qualche storia che illustri, nel concreto, il modo in cui certi principi e pratiche hanno trovato reale applicazione nel mondo produttivo.

Non si tratta necessariamente sempre di produzione di software o di “economia della conoscenza”: il racconto dello sviluppo del metodo di produzione Toyota e dell’importanza che ha avuto nel settore automotive è un classico delle “introduzioni” ai metodi Lean/Agile, e anche nella nostra Guida galattica per agilisti [1] se ne è fatto ampio uso, specie nella “Parte 01 – Verso Agile”.

Non passa conferenza o “evento” in cui qualche relatore non tiri fuori storie — spesso molto interessanti — con le quali invitare il suo pubblico a riflettere su certi aspetti delle metodologie agili: da chi ha intelligentemente comparato il lavoro di gestione dei progetti con metodi agili alla pratica dell’improvvisazione jazz [2], a chi ha analizzato l’evoluzione storica delle varie “correnti” dello sviluppo agile come se si trattasse di confessioni religiose [3].

Questo articolo è un insieme di “narrazioni” che non hanno un diretto rapporto con lo sviluppo del software o la produzione industriale, ma che fanno emergere chiaramente principi e pratiche che oggi individuiamo come agili: storie di esplorazioni e imprese alpinistiche in regioni inospitali del pianeta Terra i cui protagonisti — anche per ragioni cronologiche — di certo, non conoscevano Lean e/o Agile, ma dalle quali emergono diverse riflessioni che ben si inseriscono negli argomenti di cui ci occupiamo spesso.

Che cosa vuol dire Agile oggi?

Domanda meno banale di quello che sembri. Nell’attuale panorama degli “agilisti” è infatti in corso un dibattito più o meno esplicito su cosa possa essere “correttamente” considerato Agile. Fermo restando che i valori e principi dello Sviluppo Agile di Software sono elencati nel Manifesto ad esso dedicato [4], è anche vero che questi quasi due decenni che ci separano dall’enunciazione (2001) dei quattro valori e dodici principi che costituiscono il manifesto hanno visto una evoluzione del panorama non indifferente.

Agile è un fenomeno culturale che allarga sempre più i suoi orizzonti.

- Nei primissimi anni, Agile è stato sostanzialmente incentrato sullo sviluppo del software e su quelle pratiche che potevano migliorarlo (team, definizione dei vari ruoli, lavorare in gruppo, framework metodologici come Scrum in cui far rientrare tutto questo).

- Successivamente, con l’adozione delle metodologie in contesti organizzativi più ampi, ci si è concentrati su come far scalare Agile affinché funzionasse anche in grandi aziende.

- La terza fase, che stiamo vivendo in questi anni, è quella dell’Agile per il business delle aziende in senso globale.

Ma questa visione non è condivisa da tutti: per qualcuno dei “padri fondatori” [5] l’attuale tendenza a voler definire Agile qualcosa che si allontana dall’originario perimetro dello sviluppo software — come i processi di trasformazione agile delle grandi organizzazioni o la gestione Agile delle attività di reclutamento, definizione dei ruoli, delle carriere e delle prestazioni che va sotto il nome di Agile HR — non va assecondata. Agile per alcuni rimane sostanzialmente il Manifesto Agile e lo sviluppo del software con determinate pratiche. Per altri, Agile è una mentalità, un mindset come tanto piace dire, una cultura basata su principi Lean, pratiche Agile, pensiero sistemico e tanti altri aspetti che, di sicuro, non sono affatto tutti presenti nel Manifesto Agile e che spesso, anzi, sono preesistenti alla formulazione dello stesso.

Senza entrare nel merito di cosa sia giusto o sbagliato, in questo articolo abbracciamo sicuramente il secondo approccio: quando faremo riferimento a una serie di esempi, stiamo intendendo l’Agilità in senso più ampio.

Agile prima di Agile

In tal senso, facciamo riferimento a quanto siano citati in ambito “agile” — e a quanto effettivamente siano importanti — certi concetti, certi titoli, certi autori che vengono fatti ricadere nel grande “calderone” dell’agilità, anche se, a guardar bene, non ne fanno parte in modo “canonico”.

Pensiamo ad esempio al modello interpretativo della complessità Cynefin [6] messo a punto da Dave Snowden che per anni ha “imperversato” in ogni presentazione di ogni conferenza “agile” e che rappresenta senza dubbio un ottimo schema di riferimento per chiunque debba gestire progetti complessi. Ad ogni modo, qui siamo in presenza di idee e concetti che sono contemporanei alla crescita del movimento Agile e che l’hanno incontrato.

Pensiamo invece a un ottimo libro come La quinta disciplina [7], pubblicato dieci anni prima dell’Agile Manifesto e che su queste pagine continua [8], giustamente, a essere citato e preso a modello, a motivo della sua intelligente capacità di affrontare la complessità in termini di pensiero sistemico: non stiamo parlando di agilità in senso stretto, i concetti lì esposti predatano il Manifesto Agile, non si tratta di una pratica per sviluppare software… ma di certo il bagaglio di riflessioni presenti in quel testo ha aiutato decine e decine di “agilisti” a fare meglio il loro lavoro. Per questo ho parlato di “agile prima di agile”, sempre intendendo il termine in accezione ampia.

Inconsapevoli storie di agilità

Fatte queste considerazioni, e con questa lunga premessa, entriamo pienamente nel tema di questo articolo: quattro storie, legate al mondo dell’esplorazione e dell’alpinismo, e a grandi imprese del passato più o meno recente, nelle quali è abbastanza facile individuare dei valori e dei principi dell’agilità. Inconsapevolmente, perché di certo i protagonisti non potevano esserne consapevoli, da queste storie emergono alcune buone pratiche legate all’organizzazione, alla gestione dei gruppi, a concetti che adesso vanno per la maggiore come antifragilità, e così via. Che magari non insegneranno nulla di nuovo, ma rappresenteranno, se non altro, degli esempi inconsueti, su cui riflettere e magari da riprendere e approfondire.

Rispondere al cambiamento più che seguire un piano

Il quarto valore del manifesto agile “Responding to change over following a plan” è sicuramente uno dei più citati e probabilmente uno dei più facili da comprendere. Se è vero che a molti comunica l’impressione di “fare un po’ come ci pare”, in realtà la vera comprensione e la concreta applicazione di questo valore non sono così scontate. Ad ogni modo rispondere al cambiamento piuttosto che seguire un piano prefissato avrebbe sicuramente aiutato i protagonisti di una avventura in Amazzonia nei primi anni Venti del secolo scorso.

Un’esplorazione amazzonica

Uno dei classici letterari sulle esplorazioni amazzoniche è White waters and Black (1926) scritto da Gordon MacCreagh [9], che aveva preso parte alla spedizione scientifica Mulford [10] in Amazzonia nei primissimi anni Venti.

L’autore (1889-1953) fu un personaggio capace di muoversi agilmente tra vari mondi: americano di nascita, fece studi universitari in Europa, tra Scozia e Germania; ricordato come scrittore di racconti d’avventura e relazioni di viaggio — alcuni diventeranno discreti best seller nel mondo anglosassone —, si guadagnò da vivere come “avventuriero” catturando animali esotici per gli zoo e i circhi, e organizzando spedizioni in remote regioni del globo.

Nel 1927-28, insieme alla moglie, si recò in Etiopia alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza e da tale esperienza trasse il materiale per un libro su quella regione d’Africa, ai tempi una delle poche nazioni a non essere (ancora) sotto il dominio coloniale delle potenze europee. Se questa storia dell’arca perduta vi suscita qualche suggestione… sì, in molti pensano che, almeno in parte, Steven Spielberg abbia preso spunto dalle vicende di Gordon MacCreagh per il personaggio di Indiana Jones…

Piani prefissati e organizzazioni rigide

Come detto, MacCreagh partecipò come antropologo a un’importante spedizione scientifica nel 1921-22 che avrebbe in teoria dovuto partire dalle sorgenti del fiume Quime in Bolivia per poi discendere tutto il Rio delle Amazzoni fino in Brasile. In realtà la missione andò diversamente rispetto al piano prestabilito e, per gran parte degli otto mesi di durata, rimase nella foresta boliviana. Nonostante numerosi inconventienti, non si trattò però di un fallimento.

Il libro White waters and black, quindi, è in realtà una rielaborazione, con alcune parti decisamente romanzate, delle esperienze dell’autore, che racconta in chiave tragicomica gli eventi e i personaggi di questa missione. L’ironia, a volte feroce, non risparmia nessuno dei protagonisti: con le dovute distanze, siamo nel solco di un grande autore come Mark Twain; o, come scrisse qualche recensore in anni a noi più vicini, per riassumere il libro in una immagine efficace, pensate a un film dei fratelli Marx che racconti una spedizione in Amazzonia…

Al di là di tutto questo, e con le dovute tare tra realtà della spedizione e finzione romanzesca, il racconto dell’esplorazione scientifica in Amazzonia riesce però a mettere bene in luce i rischi di un’organizzazione aprioristica, non calata nella realtà del progetto. A dettare tempi e modi è l’organigramma che si basa però più su indubbi meriti accademici del Direttore, del Botanico, dell’Entomologo — i personaggi vengono identificati dalla loro specializzazione — che sulla loro reale capacità di gestire uomini e mezzi in un ambiente difficile e sconosciuto come quello della foresta pluviale.

L’equipaggiamento previsto è veramente eccessivo, anche per gli standard del secolo scorso: 4 tonnellate di materiale riposto in 104 pesanti casse trasportate da muli. La colonna che si viene a formare nella foresta amazzonica si allunga in un caso addirittura per 6 km! Ma non basta questo: le casse non sono state etichettate alla partenza e diventa difficile trovare ciò che serve; viene portato anche un motore fuoribordo, ma non il carburante per farlo funzionare, e si dimenticano materiali essenziali come l’attrezzatura per cucinare e le lanterne… Inutile precisare che, con queste premesse, la missione non si svolgerà in modo facile e lineare.

Tutto questo crea tensioni tra i partecipanti, e il Direttore dovrà abbandonare il viaggio per motivi di salute, fatto quest’ultimo che peraltro corrisponde a quanto accadde nella vera spedizione. Ancora una volta, un valore quale “Gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti” avrebbe sicuramente potuto assistere i vari protagonisti nel portare a termine l’impresa con migliori fortune.

Gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti

Una delle imprese in cui invece questo valore sembra essere stato recepito davvero è quella realizzata dal britannico Ralph Alger Bagnold (1896-1990), eclettica figura di militare, ingegnere, esploratore e scienziato.

Seguendo le orme del padre, colonnello del Genio, entrò in accademia militare e partecipò alla I Guerra Mondiale. Dopo il conflitto, studiò ingegneria all’Università e tornò poi nei ranghi dell’Esercito britannico dal quale fu spedito nei territori coloniali. In particolare, durante il periodo di stanza in Egitto, ebbe modo di esplorare il deserto tra Egitto, Libia e Chad nei primissimi anni Trenta. Il resoconto di queste esplorazioni fu raccolto qualche anno dopo in un libro [11] che contiene anche svariate immagini in grado di restituirci la portata dell’impresa.

Ricerche e invenzioni

Questi anni dedicati al deserto rappresentarono per Bagnold un vero e proprio periodo di formazione: le osservazioni condotte nel corso delle lunghe esplorazioni confluirono in studi tuttora fondamentali sulle strutture sabbiose e sulla sedimentologia del deserto.

Inoltre, occorre ricordare che siamo nel momento storico della diffusione della motorizzazione e Bagnold e il suo team lavorarono in autonomia a modifiche e miglioramenti delle automobili “normali” allora disponibili (delle Ford Model A prodotte a partire dal 1927) per adattarle al difficile ambiente sahariano. Inoltre, poiché le normali bussole magnetiche subivano il negativo influsso delle masse metalliche dei mezzi, mostrando quindi valori imprecisi, Bagnold mise a punto una speciale bussola solare adatta a essere montata sui veicoli.

Nel corso di queste spedizioni furono inoltre girati dei filmati che, pur con tutti i limiti tecnici ed espressivi che li connotano, forniscono una vivida testimonianza dell’esperienza [12]. Sembra impossibile che con quei “carretti” sia stato possibile coprire distanze di migliaia e migliaia di chilometri in un ambiente tanto difficile per uomini e mezzi.

LRDG

Ralph Bagnold è però ricordato soprattutto per aver creato e comandato il Long Range Desert Group (LRDG) un’unità militare leggera autotrasportata, che operò con compiti di pattugliamento e raccolta informazioni nel deserto egiziano e libico durante la II Guerra Mondiale.

A dire il vero, allo scoppio della guerra, Bagnold si era già congedato dalle forze armate, ma fu presto richiamato e decise allora di impiegare al servizio della causa bellica la sua profonda conoscenza del deserto e dei mezzi per esplorarlo.

Eppure, con ogni probabilità, il fattore chiave nello LRDG fu quello umano: ben prima della formulazione del Manifesto Agile, è in esempi come questo che possiamo ritrovare un principio come

Fondiamo i progetti su individui motivati. Diamo loro l’ambiente e il supporto di cui hanno bisogno e confidiamo nella loro capacità di portare il lavoro a termine.

A contribuire ai successi del LRDG, infatti, furono i peculiari criteri di reclutamento dei soldati. il tipo di organizzazione snella delle pattuglie, le tattiche innovative e fuori dagli schemi tradizionali e un drastico accorciamento della catena di comando.

Per quanto riguarda il reclutamento, non si cercavano “superuomini”, nonostante si dovesse operare in situazioni ambientali estreme, ma persone di buon carattere, dotate di inventiva e capaci di adattarsi al deserto. Per quanto Bagnold avesse pensato di ricercare i membri dello LRDG soprattutto fra i militari australiani provenienti dalle regioni aride, ciò non fu possibile per svariati motivi. Nello LRDG quindi fu selezionato personale neozelandese, rhodesiano, indiano e scozzese.

Accanto al reclutamento, grande importanza ebbe l’organizzazione delle pattuglie: inizialmente incentrate su svariati veicoli per un totale di circa trenta persone, si comprese in seguito che i risultati sarebbero stati migliori se tali pattuglie fossero state ulteriormente suddivise. Si arrivò quindi a gruppi semiautonomi di circa 15 persone, la cui capacità decisionale veniva favorita ad di là del consueto “richiamo all’ordine”. Quasi che si sapesse già che

Le architetture, i requisiti e la progettazione migliori emergono da team che si auto-organizzano.

Massimizzare la quantità di lavoro non svolto

Le montagne hanno attratto la curiosità e l’immaginazione dell’Uomo fin dai tempi più antichi: è su una vetta che abitano gli dèi dell’Olimpo, e il “monte sacro” è figura ricorrente in moltissime tradizioni religiose. Eppure, le catene montuose, almeno nei loro passi più praticabili, sono sempre state attraversate da un’umanità che si è diffusa in tutta la Terra.

Solo a partire dalla fine del XVIII secolo, però, si è cominciato a praticare l’alpinismo, prima con scopi prettamente scientifici ed esplorativi, poi con approccio sportivo e di “conquista”. Se nell’Ottocento a poco a poco le Alpi sono diventate sempre più frequentate da avventurosi scalatori, solo nel corso del XX secolo i tentativi di raggiungere le vette più alte della Terra, situate in Himalaya, Karakorum e Kashmir, hanno consentito di salire su montagne che superavano i 7000 e gli 8000 metri, caratterizzate da condizioni climatiche e ambientali davvero proibitive.

Siege style

Tale “conquista degli Ottomila” vide fin dalla fine dell’Ottocento lo sviluppo di un particolare approccio alla scalata, detto “stile himalayano”, “stile spedizione” o anche, con terminologia inglese, siege style. Lo “stile spedizione” prevede missioni costose e di lunga durata, numeroso personale rigidamente organizzato, una direzione di progetto di impronta spesso militaristica.

Il processo di salita consiste in un vero e proprio “assedio” alla montagna: a partire da un campo base, con l’ausilio anche di numerosi portatori d’alta quota (i famosi sherpa), si allestiscono tra base e vetta svariati campi intermedi di sosta, riforniti di viveri, attrezzatura ed eventualmente bombole di ossigeno; vengono approntate anche delle corde fisse per la discesa. Questo lavoro può durare giorni e giorni, e deve spesso misurarsi con il mutamento delle condizioni meteo: magari un giorno è ottimo sotto il profilo delle condizioni atmosferiche, ma il giorno successivo già deve fare i conti con una bufera. Infine, dopo tutto questo lavoro, dal campo più alto, viene tentata la salita finale alla vetta.

È con questo “stile himalayano” che furono raggiunte per la prima volta le vette delle due montagne più alte del mondo: Everest (1953) e K2 (1954). Ogni altro approccio veniva ritenuto impossibile, così come si escludeva la possibilità di restare vivi a quelle quote a lungo senza respiratori.

Stile alpino

Eppure, già pochi anni dopo la conquista degli Ottomila più alti, tale modello veniva superato da una spedizione austriaca (Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller) che nel 1957 raggiunsero gli 8047 m del Broad Peak senza portatori, senza allestire campi intermedi fissi, senza ossigeno supplementare e trasportando in autonomia l’attrezzatura necessaria, ridotta come quantità e peso. Intendiamoci, non c’erano ancora i cibi liofilizzati, i materiali ultraleggeri, i sistemi satellitari che oggi sono comunemente utilizzati; e quindi i quattro dovettero comunque portarsi in spalla pesi che oggi sarebbero considerati eccessivi. Però era un passo avanti, decisivo, verso un nuovo modo di affrontare le cime più alte del mondo. Che poi, proprio “nuovo” non era [13].

Era infatti il modo usato per scalare le vette delle Alpi, e questo nuovo approccio, più agile e leggero, prese il nome di “stile alpino”: da allora, gli alpinisti più forti e preparati hanno perfezionato lo “stile alpino” adottandolo anche per le vette dell’Asia centromeridionale.

Come recita uno dei dodici principi del Manifesto Agile

La semplicità — l’arte di massimizzare la quantità di lavoro non svolto — è essenziale.

È stato un ribaltamento di concezioni a lungo ritenute intoccabili, e ciò ha riguardato anche il modo in cui il personale della spedizione, decisamente ridotto come numero, è organizzato e gestito. È con lo “stile alpino” che Reinhold Messner è divenuto nel 1986 il primo uomo ad aver scalato tutti i 14 Ottomila del pianeta.

Antifragilità e apprendimento

Visto che l’abbiamo citato, concludiamo con qualche parola riguardante proprio Reinhold Messner: dalle sue esperienze potrebbe essere tratta un’infinità di spunti, ma saremo in questo caso davvero stringati.

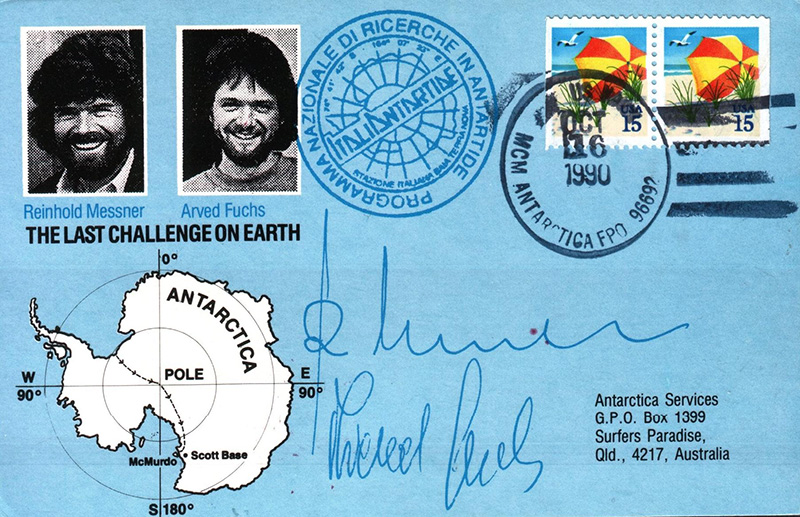

Messner è una leggenda dell’alpinismo, ma le sue conquiste delle vette più alte della Terra fanno spesso dimenticare altre straordinarie imprese “in orizzontale” come la prima traversata completa dell’Antartide senza mezzi motorizzati o trainati da animali (ottobre 1989 – febbraio 1990).

Parlando delle sue paure in vista di quella spedizione, e dell’importanza dell’apprendimento, in una intervista del 2011 raccontò [14]:

A casa, due mesi prima di attraversare l’Antartide, mi svegliavo la notte dicendomi: ‘se si rompe il fornello è finita, perché non potrai più sciogliere il ghiaccio e non avrai più da bere’. Potevo sempre portarmene due di fornelli. Ma avrebbero potuto rompersi entrambi. Ho allora spaccato il fornello in cento pezzi e l’ho riaggiustato. Solo in quel momento ho trovato la serenità per poter partire. Mettendo comunque nello zaino due fornelli.

Vogliamo parlare di “antifragile”[15]? Di cultura del miglioramento continuo? O del cruciale tema dell’apprendimento, come singoli e come organizzazione? Comunque la si voglia vedere, nelle parole di Messner ci sono concetti di sicuro applicabili anche nell’ambito dei progetti e della organizzazione delle aziende.

Conclusioni

Quattro storie, una serie di valori e di principi “agili” nel senso più ampio del termine. Non sempre le ispirazioni e i casi da studiare devono necessariamente arrivare da una startup o una software house, anche se poi è magari proprio lì che anche esempi inconsueti come quelli appena visti andranno a riversare il loro valore.

A MokaByte mi occupo dei processi legati alla gestione degli autori e della redazione degli articoli. Collateralmente, svolgo attività di consulenza e formazione nell‘ambito dell‘editoria "tradizionale" e digitale, della scrittura professionale e della comunicazione sulle diverse piattaforme.