Introduzione

Il serious gaming è una metodologia che impiega il gioco come strumento per esplorare comportamenti, decisioni e dinamiche complesse in contesti non ludici: aziendali, educativi, organizzativi. In questo articolo affrontiamo uno dei giochi più noti e utilizzati in ambito teorico e formativo che si ispira al cosiddetto dilemma del prigioniero. Si tratta di un gioco che simula un conflitto tra interesse individuale e cooperazione, offrendo spunti utili per discutere fiducia, strategia e comportamento etico.

Il dilemma del prigioniero: origini e contesto teorico

Il dilemma del prigioniero nasce nell’ambito della teoria dei giochi, una branca della matematica applicata che studia modelli decisionali in situazioni di interazione strategica. Il gioco è stato formalizzato nel 1950 da Merrill Flood e Melvin Dresher alla RAND Corporation e successivamente reso popolare dal lavoro di Albert W. Tucker [1].

Il contesto

Facciamo finta che il signor Blu e la signora Rossa siano stati arrestati per un crimine minore. La Polizia sospetta che abbiano commesso un crimine più serio, ma non ha abbastanza prove per incriminarli. Hanno bisogno di una confessione.

I due sospetti sono interrogati separatamente e devono decidere se collaborare con il complice — cioè mantenere il silenzio e non fornire informazioni alla Polizia — oppure confessare tradendolo, cioè accusare l’altro nella speranza di ottenere una pena ridotta per sé stessi. Le conseguenze delle loro scelte dipendono dalla combinazione delle decisioni individuali.

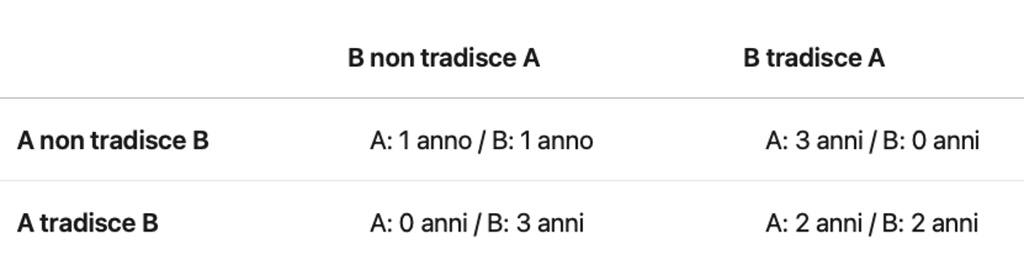

Gli accusati vengono chiusi in stanze separate e viene inscenato un piccolo gioco. A ciascuno viene data una scelta: se uno confessa (accusa) che l’altro ha commesso il crimine, otterrà la libertà (gli verrà quindi perdonato il crimine minore), mentre l’altro sconta tre anni di prigione. Quindi se uno resta in silenzio e l’altro lo accusa, chi ha taciuto si fa tre anni. Entrambi sanno che, se tacciono entrambi, saranno condannati a un solo anno ciascuno per il crimine minore. Se si tradiscono a vicenda, finiranno entrambi con due anni di carcere. i due non possono comunicare tra loro.

La scelta razionale individuale è tradire, perché garantisce un risultato migliore indipendentemente dalla scelta dell’altro. Tuttavia, se entrambi tradiscono, ottengono un risultato peggiore rispetto a se avessero cooperato.

La combinazione delle scelte determina il risultato per entrambi.

Il gioco rappresenta una tensione classica tra razionalità individuale — che porta a tradire — e ottimo collettivo, che si ottiene solo cooperando.

Il dilemma del prigioniero come serious game

Il dilemma del prigioniero può essere usato per creare un serious game a squadre per sperimentare dinamiche di fiducia e conflitto, e capire come sia possibile costruire o rompere relazioni di collaborazione o conflitto all’interno di un gruppo.

Il gioco è interessante dal punto di vista teorico e formativo: evidenzia come la ricerca del miglior interesse personale possa condurre a un esito subottimale per tutti.

Il gioco, se viene ripetuto in una serie di turni, permette ai giocatori di imparare dal comportamento dell’altro e decidere strategie basate sulla memoria delle mosse precedenti: per esempio, cooperare al primo turno, poi imitare la scelta dell’altro nei turni successivi.

Il gioco X+Y

Vediamo pertanto la facilitazione di un gioco simile al dilemma del prigioniero, adatto a simulazioni con gruppi di lavoro e ispirato alla vita d’azienda. In questa variante, presentiamo un’evoluzione del dilemma del prigioniero applicata a un contesto aziendale simulato, in cui più team devono prendere decisioni strategiche interdipendenti nel tempo.

Scenario

Tutti i team rappresentano reparti dell’azienda fittizia XY Inc. Ogni mese, ciascun reparto può produrre il prodotto X oppure il prodotto Y.

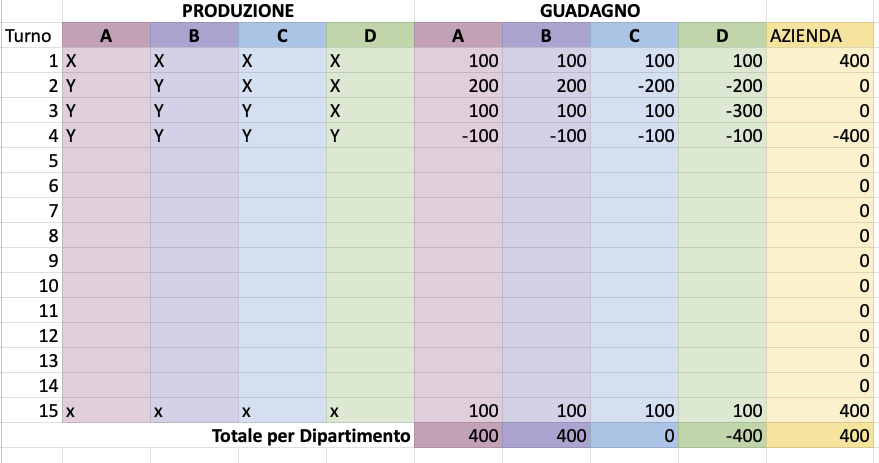

Lo scopo del gioco è guadagnare il più possibile: il profitto di un reparto è legato alla quantità di ciascun prodotto in funzione della saturazione del mercato. Le regole per assegnare il profitto ai reparti è il seguente:

- se un team produce ‘X’, guadagna € 100 (a tutti i team che producono X);

- Se un dipartimento produce ‘Y’ guadagna € 300, gli altri perdono €1 00;

- Se due dipartimenti producono ‘Y’ guadagnano € 200, gli altri perdono € 200;

- Se tre dipartimenti producono Y’ guadagnano € 100, gli altri perdono € 300;

- Se tutti i dipartimenti producono ‘Y’ tutti perdono € 100.

Vince quel dipartimento che guadagna più soldi rispetto agli altri dipartimenti.

Struttura del gioco

- Il gioco si svolge in iterazioni; nella metafora della azienda, un’iterazione corrisponde a un mese.

- A ogni iterazione, un rappresentante del reparto,comunica alla direzione — chi conduce il gioco e aggiorna la tabella coi punteggi — quale prodotto intende produrre.

- Dopo l’annuncio dei rappresentanti, viene aggiornato il tabellone del punteggio. Il rappresentante torna nel proprio team (dipartimento) e tutti osservano cosa succede. Nella metafora dell’azienda questo è il momento in cui si lavora alla produzione del prodotto.

- Ogni team ha quindi un minuto di tempo per aggiornare la propria strategia e decidere cosa produrre.

Questi round servono a enfatizzare l’effetto delle decisioni e mettere alla prova la coerenza strategica dei gruppi, evidenziando fenomeni di sub-ottimizzazione locale.

Esiti possibili per ogni round

- Tutti i reparti producono X → L’azienda nel complesso perde denaro.

- Uno o più reparti producono X, altri Y → L’azienda va in pari (nessun profitto).

- Tutti i reparti producono Y → L’azienda genera profitto collettivo.

Alla fine del gioco, il profitto totale dell’azienda è la somma dei profitti dei singoli reparti. Nella maggior parte dei casi, questo risulta piuttosto basso, a causa di strategie non coordinate o comportamenti opportunistici.

Questa dinamica è utile per discutere temi legati a:

- allineamento interdipartimentale;

- cooperazione vs ottimizzazione locale;

- tensione tra breve e lungo termine.

Se si fida degli altri team, ciascun team sceglierà di produrre X. Se tutti lo fanno, ogni reparto guadagnerà € 100.

Tuttavia, uno o più team potrebbero tentare di ottenere un profitto maggiore scegliendo Y. In tal caso, quel team otterrà più denaro, mentre gli altri subiranno una perdita. Ciò che la maggior parte dei team dimentica è l’obiettivo vero del gioco: ottenere il massimo guadagno complessivo possibile dalla vendita dei prodotti. L’unico modo per massimizzare davvero i guadagni alla fine del gioco sarebbe che tutti i reparti scegliessero sempre X. Ma questo richiede un livello di fiducia esplicita.

Se un team infrange quella fiducia in un punto qualsiasi del gioco, è molto difficile ristabilire un equilibrio successivamente.

Cosa si osserva: fiducia, strategia, reciprocità

Il gioco stimola osservazioni su

- costruzione della fiducia;

- effetto della reputazione (nei giochi iterati);

- propensione alla cooperazione in assenza di garanzie;

- strategie difensive o reattive;

- effetto della comunicazione assente o parziale.

In ambito formativo, questi spunti possono essere collegati a temi quali

- cultura organizzativa;

- gestione dei conflitti;

- etica e responsabilità condivisa;

- negoziazione e leadership.

Conclusioni e spunti per utilizzo formativo

Il dilemma del prigioniero (o parimenti X+Y) è un esercizio semplice da facilitare ma denso di implicazioni. Nella sua forma iterata permette di esplorare come si costruisce — o si perde — la fiducia e quali dinamiche emergono in ambienti di interdipendenza senza garanzie.

Utilizzarlo in un serious game offre la possibilità di osservare comportamenti, stimolare riflessioni e trasferire l’esperienza a contesti concreti come la collaborazione tra team, la governance distribuita o l’etica nelle decisioni.

È un gioco che funziona bene anche in modalità asincrona o digitale, ed è facilmente adattabile a gruppi numerosi. L’importante, come sempre nel serious gaming, è curare bene il debriefing: è lì che si costruisce il valore formativo dell’esperienza.

Pillola di cultura generale: cooperazione tra predatori

In natura, fra animali, si sono osservati comportamenti di collaborazione e antagonismo simili a quelli visti nel gioco. Uno di questi è il cosiddetto fenomeno della caccia collaborativa, per esempio fra polpi e pesci o fra pesci di specie differenti.

Nel Mar Rosso, ad esempio, si è osservato che cernie e murene (specie predatrici con stili di caccia molto diversi e che potremmo dire antagonisti) collaborano attivamente per stanare prede nascoste. La cernia (Epinephelus spp.), un pesce robusto e territoriale, pattuglia le acque aperte della barriera corallina. La murena (Muraena spp.), più snella e serpentina, si infila negli anfratti e nelle cavità della barriera.

Quando la cernia avvista una preda nascosta in un buco, cerca attivamente una murena vicina, compiendo un gesto specifico con il corpo (una specie di scuotimento della testa). La murena capisce e risponde, entrando nei buchi per stanare la preda. Se la preda scappa, può finire in bocca alla cernia. Se resta nel rifugio, può essere presa dalla murena.

Comportamento intelligente

Questo comportamento è coordinato ma non simmetrico: chi prende la preda non la divide. Nonostante ciò, entrambi aumentano il proprio tasso di successo predatorio rispetto alla caccia solitaria. Si osserva tolleranza reciproca, anche se ogni individuo agisce nel proprio interesse.

Evoluzione e vantaggio reciproco

Anche se la cernia e la murena non sono parenti né formano gruppi sociali, l’evoluzione ha favorito questo “mutuo vantaggio”. La cernia non “paga” la murena, ma collabora più spesso con quelle che si sono dimostrate efficaci. Esistono osservazioni di cernie che rifiutano di collaborare con murene inefficienti o che non rispondono al segnale.

Studi scientifici principali

Redouan Bshary e colleghi hanno pubblicato uno studio nel 2006 (Nature) che ha documentato questi comportamenti nel Mar Rosso. Hanno descritto il gesto di invito della cernia come “head shake”, un gesto comunicativo per reclutare la murena. Questo comportamento viene considerato “cooperazione interspecifica attiva” – estremamente rara in natura tra predatori.

Un caso di cooperazione tra competitori

Anche se cernia e murena potrebbero essere in competizione, la collaborazione migliora le probabilità di successo di entrambi. È un esempio concreto di come la cooperazione possa emergere anche tra “antagonisti” se ci sono meccanismi di fiducia e riconoscimento.

Riferimenti

[1] Prisoner’s Dilemma (video)

https://www.youtube.com/watch?v=t9Lo2fgxWH

[2] Cooperative hunting: an overview

https://t.ly/hai6w

[3] Salvatore Ferraro, I polpi vanno a caccia insieme ai pesci, ma a volte li prendono a pugni se fanno i furbi. Kodami, 25 settembre 2024

https://t.ly/SHN_d

[4] Lönnstedt Oona M., Ferrari Maud C.O., Chivers Douglas P., Lionfish predators use flared fin displays to initiate cooperative hunting. Biol. Lett.1020140281

http://doi.org/10.1098/rsbl.2014.0281