Poche bici disponibili: una questione lean nell’emergenza pandemica

I Iettori appassionati di ciclismo, o semplicemente amanti della mobilità sostenibile, già lo sanno: dall’inizio della pandemia, il mercato delle biciclette è letteralmente esploso con una domanda che ha raggiunto livelli mai visti in precedenza. I motivi di tale crescita sono molteplici e tutti, direttamente o indirettamente, collegati alla COVID-19. Ho volutamente usato il femmile per la sigla che indica la COrona VIrus Desease dell’anno 2019, ossia “la” malattia. L’uso del maschile non sarebbe peraltro del tutto sbagliato, dato che possiamo tradurre desease al maschile, come “il” morbo. Quanto all’agente che causa la malattia, è un virus, parola che in italiano va al maschile; pertanto è corretto dire “il” SARS-CoV-2.

Tutti pazzi per le bici…

Ma torniamo alla questione principale. Molte persone hanno deciso negli scorsi mesi di acquistare una bicicletta, normale o a pedalata assistiti. Molti i motivi: per una maggior attenzione alla salute, per evitare gli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico o perché, nei momenti in cui vigevano le più rigide restrizioni al movimento, allenarsi in bici era una delle poche giustificazioni ammesse per uscire di casa. A rinforzare questa tendenza, l’introduzione degli incentivi ha di certo favorito questo fenomeno. Secondo recenti stime [1], nel 2020 sono state vendute in Italia oltre due milioni di biciclette, il 17% in più rispetto al 2019.

…ma le biciclette scarseggiano

Tutto questo ha portato — e, nuovamente, i bene informati già lo sanno — a un crescente ritardo nelle consegne, tanto che oggi i tempi di attesa variano da qualche mese fino a un anno per i modelli più costosi o ricercati. Questo “ingolfamento” della produzione è talmente vasto che non è banale perfino trovare pezzi di ricambio in caso di guasto.

Perché la produzione è rallentata?

Da diverso tempo gli appassionati hanno iniziato a interrogarsi sui motivi di questo fenomeno, senza trovare precise motivazioni.

Per assemblare una bicicletta servono molti pezzi (fino a 150) che non sono prodotti tutti da un’unica azienda. Il telaio che porta il marchio del produttore è la parte più evidente della bicicletta: al di là della maestria tecnica necessaria per realizzarlo, il telaio non presenterebbe di per sé grossi problemi nella gestione del processo della sua costruzione, se non fosse che il reperimento delle materie prime inizia a farsi difficile. Per esempio, è diventato più problematico trovare tessuti in carbonio.

Ma oltre al telaio, una bici è composta da moltissimi altri componenti, dai più comuni come le ruote, la trasmissione o i freni, ai più particolari come i connettori elettrici o certe tipologie di pneumatici per bici di alta gamma.

Anche la logistica ha contribuito non poco a creare quella che alcuni hanno definito la tempesta perfetta: se da un lato gli attori che effettuano le consegne sono diventati collaboratori preziosissimi — tanto da arrivare a una vera e propria corsa all’accaparramento — si sono verificati anche fenomeni del tutto imprevisti come la difficoltà nel reperire i container il cui costo è aumentato in modo considerevole; non solo non si trovano container per soddisfare l’aumento della richiesta, ma a volte si trovano nel posto sbagliato; è quello che è successo l’anno scorso quando una grossa fetta di container era in Sud America e non si riusciva a farli arrivare in Oriente per riempirli di prodotti pronti per la consegna. Per chi fosse interessato, sull’argomento si trovano molti articoli in rete [2]. Di conseguenza, è aumentato, anche il costo medio di una bicicletta.

Ma cosa c’entra tutto questo con MokaByte?

Perché parlo di biciclette? Non è solo questione di passione personale per questo mezzo di trasporto, ma del fatto che la “scarsità” di bici in questo ultimo anno rappresenta un interessante caso pratico di un fenomeno di cui ho scritto a settembre 2015 in un altro articolo [3].

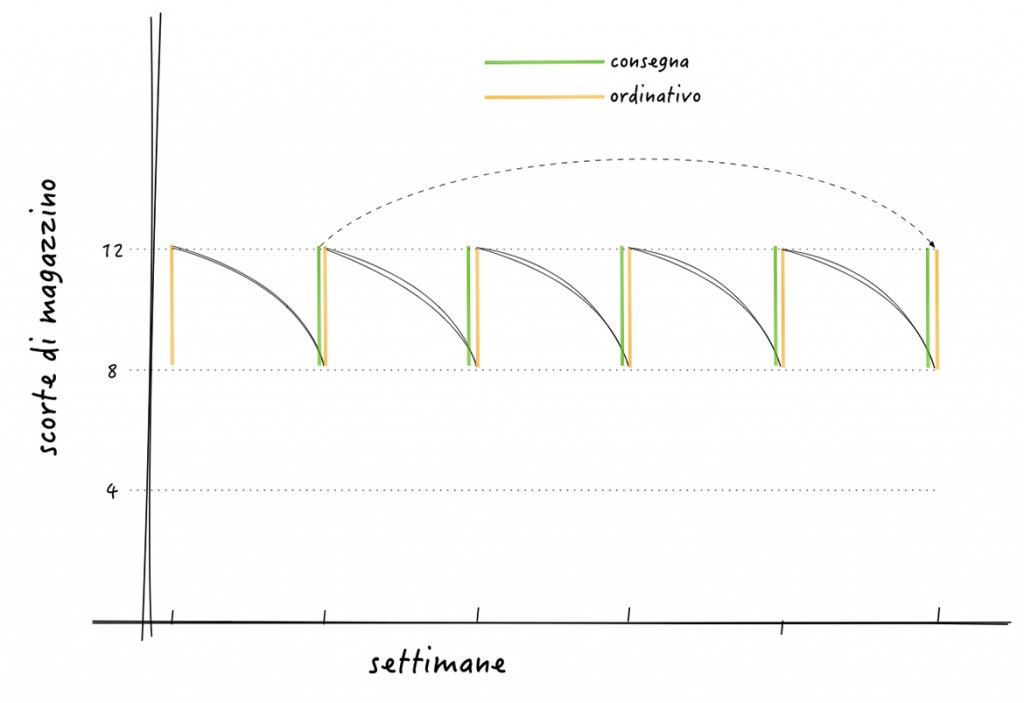

All’epoca parlando di metodologie agili, in particolare di Kanban, si era giunti a parlare di un tema molto interessante nell’ambito del flow-management — uno degli elementi più importanti di Kanban — ossia l’effetto Forrester o “effetto frusta” e di come una errata gestione degli sbalzi della domanda possa portare a gravi conseguenze su tutta la filiera produttiva.

Nell’articolo citato, introducemmo l’effetto Forrester con una simulazione che prende spunto da un’idea nata negli anni Sessanta presso la Sloan School of Management del MIT. Si tratta di un gioco di ruolo, il Lover’s Beer Game, in cui gli attori coinvolti devono agire rispettando alcune regole e muovendosi in un ambiente vincolato.

Il Lover’s Beer Game

La simulazione si basa su uno scenario di produzione e vendita di un prodotto — una fantomatica birra di fantasia, la Lover’s Beer — in cui sono coinvolti differenti attori: gli acquirenti, una rete di vendita (negozi indipendenti), la distribuzione (grossisti) e la produzione.

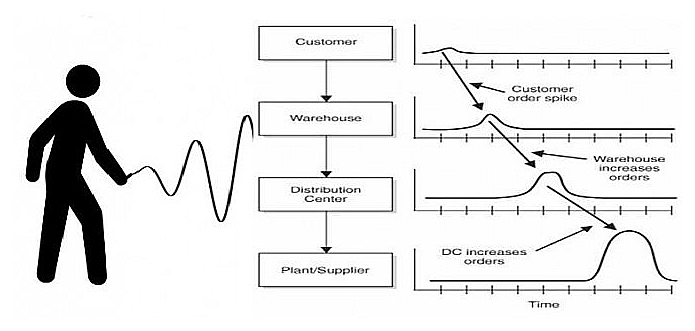

In questo scenario, si ipotizza che una piccola oscillazione nella domanda causi serie conseguenze prima sulla distribuzione e poi sulla produzione.

L’aumento della domanda da parte dei clienti finali viene prima sottovalutata, poi ingigantita tanto da creare una sorta di onda che fa arrivare, con un certo ritardo, agli attori a monte l’aumento della domanda, seguendo il percorso a ritroso: vendita —> distribuzione –> produzione.

La reazione in tutti i tre i nodi è prima di minimizzare poi di aumentare la richiesta verso il fornitore amplificando in modo considerevole la domanda.

Tutti gli attori reagiscono, lentamente e con un ritardo causato dalla catena di trasmissione delle informazioni, apportando modifiche strutturali per fronteggiare quelle che, a loro vedere, sembra un effettivo cambiamento nel mercato.

In realtà, si è trattato solo di una variazione puntuale che si è amplificato lungo la filiera (il cosiddetto effetto onda). Quando le fabbriche si sono attrezzate per una maggiore produzione. i distributori per aumentare le consegne, e i negozi per soddisfare la domanda con le vendite, tutti scoprono che si tratta semplicemente di un picco temporaneo e che il mercato è presto tornato ai volumi precedenti.

Per chi fosse interessato a leggere tutta la storia, rimandiamo la lettura all’articolo [3] in cui viene raccontata nel dettaglio tutta la catena di eventi che porta alla crisi dell’intera filiera.

Effetto Forrester

Da un punto di vista teorico, il comportamento del sistema preso in esame e le conseguenze delle azioni intraprese dai vari attori, sono spiegabili mediante il cosiddetto Effetto Forrester, detto anche effetto frusta o Bullwhip. Tale fenomeno si verifica, in determinate condizioni, in una catena di produzione, con una oscillazione della domanda e dell’offerta tramite la formazione di una specie di onda che, proprio come la corda di una frusta, si propaga amplificandosi man mano che ci si allontana dal mercato finale e si risale la catena di produzione. È tipicamente applicabile ai sistemi di supply chain.

Cause principali dell’effetto “frusta”

Molteplici sono le cause che danno luogo alla serie di fenomeni descritti nell’esempio della birra. Una dei principali motivi è rappresentato dalla presenza di attori che prendono decisioni sulla base di informazioni circoscritte al loro ambito di intervento e che, per questo, vengono chiamati decisori a “razionalità limitata”.

Cause primarie dell’effetto “frusta”: filiera lunga

- lunghi tempi di lavorazione (comparabili con il tempo di filiera);

- latenza (tra la domanda e la risposta).

Cause secondarie dirette dell’effetto “frusta”

- scorte eccessive scorte (che rappresentano dei buffer che mascherano o rallentano il reale andamento dei flussi di domanda/offerta);

- inefficacia delle previsioni (ma su questo ci sarebbe da fare un ulteriore ragionamento, dato che prevedere il futuro è impossibile…);

- sbalzi della capacità produttiva e della domanda.

Cause secondarie dell’effetto “frusta”

- comportamenti irrazionali (i decisori spesso prendono decisioni istintive, senza una valutazione oggettiva dei fatti);

- mancanza di coordinamento fra i vari attori o almeno di una comunicazione trasparente (specialmente fra gli estremi della filiera).

Quest’ultimo punto è importante, e i nostri produttori di biciclette sembrano averlo capito. Proprio il fatto che ne siano consapevoli è uno dei motivi per cui, in questo momento storico, i produttori di biciclette non stanno cadendo nel tranello dell’effetto frusta: hanno deciso di non assecondare il fenomeno dell’“onda” lungo la frusta, non aumentano la produzione oltremisura solo per rispondere al picco di domanda. Ma questa decisione, di fatto, comporta la difficoltà a trovare biciclette.

Quindi… Perché non si trovano bici?

Uno degli aspetti che maggiormente ha attirato la mia attenzione di questo fenomeno è che, in questo caso, i decisori non stanno decidendo in modo irrazionale. Le decisioni non sono prese sulla base di osservazioni locali o, peggio ancora, irrazionali. Possiamo infatti dire che alcuni produttori, pur potendo, non hanno intenzione di aumentare la produzione: è un ottimo esempio di “sana” gestione — almeno dal punto di vista della produzione — degli sbalzi domanda vs. offerta. La bicicletta, infatti, non è un bene consumabile: i produttori credono fortemente che questo attuale sbalzo di domanda sia solo un picco a cui seguirà poi una decrescita. E l’acquirente medio non compra una bicicletta nuova ogni anno.

Dato che non continueremo a comprare biciclette per sempre, è quindi sbagliato inseguire la continua crescente richiesta di biciclette. Non si stanno costruendo nuovi stabilimenti in giro per il mondo e non si sta aumentando in modo significativo la produzione di componenti o accessori.

Le previsioni degli esperti

Per questo, i ritardi delle consegne non spariranno a breve: alcuni analisti parlano di un ritorno alla normalità nel 2023. Non so se questa previsione sia vera, non amo gli analisti che fanno previsioni; di certo è una considerazione interessante.

Infine c’è un ultimo aspetto da citare. Non so se questa cosa sia vera, ma c’è chi dice che, essendo una bicicletta composta mediamente da molti pezzi, si introduce un aumento della complessità e una composizione di “effetti frusta” che non si annullano — come per esempio quando onde che si incrociano da direzioni differenti e si annullano — ma in questo caso probabilmente si amplificano portando alla cosiddetta “tempesta perfetta”.

Come in tutti i casi di sistemi complessi (politica, epidemie e vaccinazioni, modelli macroeconomici) queste sono solo interpretazioni a posteriori. Non sono fenomeni prevedibili, ne tantomeno è saggio prendere per definitivo il parere degli esperti dato a un certo momento: la situazione evolve e occorre seguire l’evoluzione e adattare le considerazioni alle nuove situazioni.

Conclusioni

La gestione dei flussi di produzione e delle supply chain è argomento complesso e cruciale per ogni tipo di produzione, da quella industriale per la costruzione, ad esempio, di biciclette, a quella della realizzazione di prodotti immateriali come il software. Le metodologie che prendono spunto dal Lean manufacturing partono proprio da questo assunto per mettere in campo pratiche operative capaci di gestire anche condizioni particolari come quelle rappresentate dall’Effetto Forrester.

Infine, per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento specifico della “scarsità” di biciclette sul mercato, su ilpost.it è stato di recente pubblicato un interessante articolo che fornisce un quadro completo dal punto di vista socio-economico e geografico [4].

Giovanni Puliti ha lavorato per oltre 20 anni come consulente nel settore dell’IT e attualmente svolge la professione di Agile Coach. Nel 1996, insieme ad altri collaboratori, crea MokaByte, la prima rivista italiana web dedicata a Java. Autore di numerosi articoli pubblicate sia su MokaByte.it che su riviste del settore, ha partecipato a diversi progetti editoriali e prende parte regolarmente a conference in qualità di speaker. Dopo aver a lungo lavorato all’interno di progetti di web enterprise, come esperto di tecnologie e architetture, è passato a erogare consulenze in ambito di project management. Da diversi anni ha abbracciato le metodologie agili offrendo ad aziende e organizzazioni il suo supporto sia come coach agile che come business coach. È cofondatore di AgileReloaded, l’azienda italiana per il coaching agile.