Introduzione

Da quando esiste, MokaByte si è occupata delle numerose evoluzioni tecnologiche che si sono velocemente susseguite negli anni. Solo per restare in ambito Java, ancora ricordiamo le prime versioni di EJB o le JavaServer Pages. Gli attuali sistemi di realizzazione rapida di applicazioni “ricche” (di cui ci stiamo peraltro occupando diffusamente sulla rivista negli ultimi tempi, con molti articoli su tecnologie RIA) sembrano aver relegato alla notte dei tempi un certo modo di fare applicazioni. Eppure era ieri.

Il paradigma stesso di web application, oggi scontato, si è affermato come totalizzante solo da alcuni anni, nonostante il concetto alla sua base sia nato con Java (Jini e “the network is the computer” ricorderà qualcosa ai lettori più “stagionati”). E poi web 2.0 e social media, in cui viviamo immersi, costantemente collegati, sono veramente nati ieri (e per alcuni guru dell’innovazione sono già superati…).

Nel nostro quotidiano confronto con architetture, tecnologie, progetti e, non dimentichiamolo, persone, ci siamo resi conto di come le innovazioni nel nostro ambito si siano susseguite in maniera rapida, a volte caotica; ma soprattutto di come tali tecnologie abbiano una portata di tipo “antropologico” e “sociale” che troppo spesso passa in secondo piano. Abbiamo deciso pertanto di scrivere una serie di articoli “di riflessione”, che non saranno una dotta disquisizione di tipo accademico, ma vogliono però porre l’attenzione su alcuni fenomeni, su alcune tendenze, e anche su alcuni possibili problemi, legati alla situazione attuale del mondo IT in senso lato. “La vita al tempo di Facebook” non è un concetto astratto, ma qualcosa di molto concreto: le nostre modalità di interazione, il concetto di “riservatezza” (o privacy che dir si voglia), certi aspetti legati al diritto e alla legge (a chi appartiene il materiale che pubblico?), alcune riflessioni sul modello di business e sulle infrastrutture tecnologiche (il paradigma dei servizi “gratuiti” è sostenibile?) e tanti altri aspetti spesso non considerati o dati per scontati saranno l’oggetto della nostra serie.

Pertanto, oltre a questo articolo sul rapporto fra web e comportamenti, ci occuperemo nelle prossime puntate di argomenti connessi al rapporto tra qualità dei contenuti e necessità di ridurre il time-to-market, nonche’ di aspetti legali del web; ma visto che dobbiamo confrontarci quotidianamente con realtà aziendali, progetti di sviluppo, consulenze e formazione, non ci fermeremo alla sola riflessione sullo stato delle cose e su alcune possibili evoluzioni, ma proporremo anche alcuni esempi di impiego sensato, per esempio dei social media, in ambito professionale, per quanto riguarda la comunicazione, o la pubblicizzazione dei propri prodotti e di applicazioni pratiche di certi concetti come il web georeferenziato

Entrare nello specifico di queste tematiche richiederà molto spazio e specifici approfondimenti: con questo articolo iniziamo ad affrontare quei meccanismi di cui spesso non siamo consapevoli e tenteremo anche di “sfatare” alcuni miti troppo spesso accettati come verità incrollabili.

La dimensione del tempo

Partiamo da questa considerazione: viviamo in una sorta di infinito presente, quasi che il futuro sia l’oggi e il passato non esista. Per un giovane sotto i 25 anni, Internet e i suoi servizi, la possibilità di essere connessi continuamente, l’idea stessa di social network sono dati “scontati”. Questa nuova generazione, i cosiddetti “nativi digitali”, trova difficoltà a concepire che un tempo immagini e suoni fossero riprodotti con sistemi analogici e necessitassero di una indispensabile fisicità nel supporto (l’audiocassetta, il filmato in 8mm). E così, a tutti noi sembra quasi impossibile che ci sia stato un periodo in cui Google non esisteva (fondato nel 1998, si è affermato come motore di ricerca a partire dai primissimi anni Duemila). Ma se guardiamo un attimo in prospettiva, quel che oggi ci sembra “acquisito”, dieci anni fa non esisteva: Facebook è stato fondato “amatorialmente” sei anni fa (e si è affermato planetariamente solo a partire dal 2007); YouTube è stato lanciato nel 2005.

In tutto questo non c’è niente di strano: si tratta di evoluzione tecnologica; quello su cui occorre riflettere è che la velocità di adozione spesso non consente una presa di consapevolezza dei cambiamenti comportamentali che l’adozione di tale tecnologia si porta dietro; non deve stupire che manchi la consapevolezza di queste mutazioni proprio fra coloro che nella tecnologia “ci stanno dentro” e la usano con agilità tutti i giorni, o ancor più in coloro che la fanno, confrontandosi professionalmente con progetti di livello enterprise.

Non è quindi il cambiamento in se’ che ci deve stupire ma la velocità del cambiamento che è estremamente sostenuta e pertanto crea strappi, accelerazioni improvvise, inaspettati “sgonfiamenti”: in troppi sembrano aver dimenticato che esattamente dieci anni fa crollava la “bolla della new economy”; anche guardando più vicino a noi, l’ascesa e declino di alcune realtà “dominanti” fino a pochi mesi prima sono sotto gli occhi di tutti.

In definitiva, il Web, Internet, le tecnologie etc. non sono astratte, staccate dal mondo reale, ma sono comunque un fenomeno storico come altri, con similitudini, affinità e anche tante differenze rispetto ad altri fenomeni che son già stati studiati e approfonditi. Trascurare certe riflessioni significa privarsi di una serie di strumenti utili a una migliore comprensione del fenomeno. “Vision” e “mission” non sono solo parole da collocare obbligatoriamente nel profilo aziendale: hanno, o perlomeno dovrebbero avere, anche un significato profondo.

Tecnologia e comportamento

Il nostro comportamento è un fenomeno molto complesso che non possiamo certo analizzare totalmente in un articolo come questo. È qualcosa di così strutturato e composito che, ai diversi livelli, diventa oggetto di molte specializzazioni diverse (psicologia, sociologia, antropologia etc.). Ma ci sono alcuni aspetti che possiamo qui affrontare, in quanto utili alla nostra riflessione sul rapporto con la tecnologia.

Basi genetiche e basi culturali del comportamento

Dobbiamo sempre ricordarci che ci sono delle basi “genetiche” del nostro comportamento legate alla nostra natura di esseri umani e a certe nostre funzioni primarie: il modo in cui funziona il nostro sistema visivo, geneticamente determinato, influenza la nostra “user experience”; la prevalenza di un senso su un altro, influenza le nostre “necessità” tecnologiche. Alla fine degli anni Sessanta dello scorso secolo fece scalpore il libro di un etologo britannico, Desmond Morris, che analizzava molti comportamenti tipici della nostra specie in chiave “animale”: il suo La scimmia nuda [1] può anche essere datato e avere alcuni punti deboli, ma di certo ha avuto il merito di rivoluzionare il modo in cui concepiamo il comportamento della nostra specie e di spiegare in maniera lineare certi fenomeni che sembrano appartenere solo alle società moderne e che invece sono legate alla parte più profonda e ancestrale del nostro essere.

Molto attuale risulta ancora oggi una constatazione sui rapporti sociali tra individui quando afferma che il nostro comportamento si è evoluto per operare al meglio in gruppi limitati di individui (prima un branco, poi una tribù), non in grandi agglomerati di migliaia di persone: Morris riscontrava come, al di là dei contatti superficiali cui la vita moderna ci espone, il gruppo di persone con cui si interagisce realmente si attestava intorno ai cento individui; e supportava questa sua considerazione con le “agende del telefono” di molte persone, concludendo che anche nel mondo industriale, nei suoi rapporti sociali, l’uomo tendeva a conformarsi a quel numero di persone che rappresenta la tribù. Se le centinaia o migliaia di contatti che avete su Facebook sembrano smentire lo studioso, provate a guardare con quanti individui interagite “realmente”… forse sono molto meno del centinaio. E se si guarda alla maggior parte dei casi, il gruppo degli amici su Facebook oscilla proprio fra le 100 e le 150 unità.

Oltre alle basi genetiche, esistono però anche degli aspetti culturali che influenzano il nostro comportamento: abbiamo fatto certe cose in un certo modo per tanto tempo e continuiamo a fare così anche quando alcuni fattori subiscono un cambiamento. Nel territorio di Arnhem Land, nel nord dell’Australia, i coloni di origine britannica arrivarono a insediarsi stabilmente solo dopo il 1920 portando una ampia disponibilità di utensili moderni: i coltelli in acciaio furono adottati ben volentieri dagli Aborigeni, che però continuarono a usarli impugnandoli come se fossero lame di selce, riproducendo così il loro usuale comportamento [2] vecchio di millenni. Ci sembra un esempio lontano dal nostro mondo tecnologico? Ma anche noi tendiamo a restare “rigidi” e a usare realtà nuove secondo modelli preesistenti.

Strumenti nuovi per modelli d’uso vecchi?

Ci vengono proposti di continuo strumenti tecnologici nuovi (o presunti tali). Ma, a parte una accanita pattuglia di sperimentatori, l’utente medio trova spesso difficoltà ad accettarne la presenza nell’agire quotidiano: perche’ si dovrebbero sostituire un vecchio strumento o un vecchio processo che funzionano e ai quali si è abituati? Questo vale per l’ultimo smartphone, o per il consueto programma di videoscrittura che cambia totalmente interfaccia, o per il normale foglio elettronico che però diventa una web application, senza parlare delle più complesse integrazioni tra geolocalizzazione, social network, foto/videocamere e dispositivi mobili (che è la tendenza degli ultimi tempi).

Almeno una volta, anche i più geek tra noi avranno provato un senso di ribellione e di ferma opposizione quando ci è stato proposto l’ennesimo nuovo strumento o modello operativo: a fronte di mille attività da gestire, molteplici processi o interlocutori da dover fronteggiare, le nuove informazioni da apprendere costano fatica e creano sconforto, sentimenti che prevalgono sulla consapevolezza che è necessario un nuovo sforzo per cambiare modalità di comportamento.

In tutto questo pesa sicuramente anche il modo convulso e frettoloso in cui siamo costretti ad operare oggigiorno (la dimensione del tempo, appunto): troppe informazioni che si accavallano senza il tempo per elaborarle, troppi compiti da gestire, troppi interlocutori con cui interagire (in gergo di project management si direbbero “stakeholders”). Con una metafora strettamente informatica, la mente ci segnala il livello di “memoria piena” e non ci permette di immagazzinare altre informazioni (che oltretutto devono anche essere analizzate e catalogate).

Questo aspetto dipende ovviamente dalle capacità personali, dalla disposizione ad imparare cose nuove, dalla buona volontà di poter comunque entrare in comunicazione con nuove realtà, ma anche da quella naturale tensione fra curiosità per il nuovo e conservazione dello stato acquisito che è caratteristico della nostra condizione di esseri umani.

È comunque un dato di fatto che certi schemi mentali già acquisiti finiscono per influenzare l’uso del nuovo strumento o del processo di lavoro: in assenza di una guida utente (il nostro insegnante, un collega, un amico) che ci insegni o anche semplicemente ci permetta di apprendere per imitazione, non è facile abbandonare le vecchie abitudini.

Riusciamo sempre a capire fino in fondo le reali funzionalità o semplicemente il differente approccio che i nuovi strumenti offrono per la soluzione di un problema o lo svolgimento di un compito? Che succede quando il livello della novità è tale che essa è nuova per tutti (cosa sempre più frequente nel mondo IT)? Il rischio è quello di finire per adattare il vecchio modello di lavoro, magari semplicemente modificandone l’interfaccia. È già successo nella storia: si pensi alla nascita e allo sviluppo della fotografia, che oggi noi riconosciamo come mezzo tecnico e anche come arte a se’ stante ma che per i nostri trisavoli era inizialmente solo un modo più veloce ed economico della pittura per fare ritratti o riprodurre panorami. Oppure al cinema, che noi oggi continuiamo a riconoscere come “linguaggio espressivo” con una sua propria grammatica e con caratteristiche sue proprie, ma che agli albori era semplicemente “teatro su pellicola”: ci sono voluti almeno due decenni di sperimentazione per arrivare alla comprensione che il cinema era “altro” rispetto a ciò da cui derivava.

Trasferiamo questa considerazione più direttamente nel mondo tecnologico moderno (che è poi lo scopo di questa serie di articoli). Nell’ambito dello sviluppo del software, pensiamo a quanto accade quando si deve cambiare il linguaggio di programmazione o si deve adottare una nuova metodologia di analisi e sviluppo. È successo diverse volte di vedere programmi scritti in C++ o Java ma che riflettono l’approccio non OOP tipico di un linguaggio precedente come il C (che è magari quello in cui lo sviluppatore o il team si è formato). Per non parlare dell’enorme salto concettuale a cui è stato sottoposto un programmatore Cobol che doveva imparare a usare la Object Orientation tramite un linguaggio moderno come Java. Trova conferma la convinzione che sia più facile insegnare a programmare in Java a un neofita digiuno di concetti di programmazione, piuttosto che convertire all’OOP un cobolista (anche se ovviamente deve essere messa in conto la capacità dell’insegnante e dell’allievo, e la predisposizione mentale di entrambi). La tendenza a usare nuovi strumenti con vecchi schemi fa parte della nostra natura e si ripresenta ogni volta che c’è un cambiamento di paradigma.

L’esempio del web

Lo sviluppo di Internet e l’affermazione del World Wide Web è un “caso di esempio” molto adatto alle nostre riflessioni: è nuovo, ma non troppo perche’ ha ormai una sua storia; è usato estensivamente da centinaia di milioni di persone di tutte le parti del mondo (quindi con le differenze linguistiche e culturali che ciò comporta); è tuttora in continua evoluzione.

Probabilmente, tutto questo nostro discutere animatamente e con interesse farà sorridere i nostri nipoti (o anche solo i figli…): tornando all’esempio fatto sopra, abbiamo superato da molti decenni diatribe che all’epoca vertevano sulla distinzione fra fotografia e pittura e su come fosse ritenuto presuntuoso e del tutto sterile il tentativo dei fotografi di ricreare nel proprio album fotografico una realtà che era concretamente presente oltre la porta di casa. Discussioni analoghe si sono riprodotte ferocemente con l’avvento della fotografia digitale: la vera fotografia è su pellicola o può essere anche su file? La foto artistica può essere creata tramite la composizione digitale al computer?

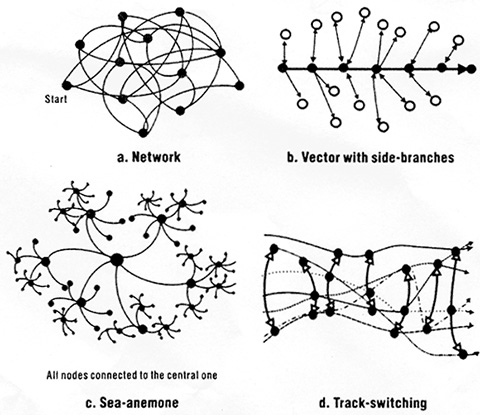

Sul web abbiamo fatto un percorso tortuoso e non ancora compiuto che però spesso rischiamo di dimenticare: i lettori meno giovani ricorderanno i primi studi sull’ipertesto che da alcuni erano ritenuti indispensabili per poter fare WWW. Essi erano mutuati dall’analisi letteraria, e analizzavano le potenzialità di questi strumenti per raccontare in modo non lineare una storia o presentare un concetto. Era una cosa del tutto nuova e, difatti, a fronte di modelli a piramide o a sfera, la maggior parte di noi si è mossa nel realizzare il proprio primo sito in modo più o meno articolato, cercando di mantenere sotto controllo il percorso tipo di un utente.

Alcuni autori, optando per un approccio semplificato (o semplicistico) per mancanza di visione o semplicemente per facilitare il passaggio al nuovo mezzo, hanno proposto il modello seriale del libro (e si aggiungeva magari un TOC e un indice analitico) perdendo la vera potenzialità del salto ipertestuale; per contro, c’era chi si addentrava nei meandri di modelli reticolari complessi (l’approccio “rizomatico”) e rendeva difficile l’utilizzo da parte dell’utente e la manutenzione dell’ipertesto da parte dello staff di programmazione (all’epoca la parola “redazione” era ancora di là da affermarsi).

Ci sono volute molte evoluzioni e molti errori per capire quale fosse il modo più efficace per realizzare un sito o più genericamente un ipertesto. Il concetto di “usabilità” si è affermato solo dopo l’inizio del nuovo secolo grazie alla prima edizione del libro Web Usability di Jakob Nielsen [8]: oggi disponiamo di approcci metodologici strutturati alla progettazione web e di metriche per la valutazione della qualità generale di un sito o di una web application. Ciò nonostante, molti siti ufficiali a volte anche di aziende importanti dell’IT, restano complicati, astrusi e poco comunicativi: se l’usabilità piena è un’arte raffinata, almeno la navigabilità deve essere garantita. Lo slogan coniato da Steve Krug in “Don’t Make Me Think!” [5] e ripreso da Scott Davis in “Lizard Brain Web Design” [6], pone l’attenzione sull’aspetto più importante per un sito web (o genericamente per un ipertesto) che dovrebbe prima di tutto comunicarci un messaggio e semplificarci la vita, non richiedere lo sforzo del lettore per trovare l’informazione desiderata. Quanti siti oggi sono impostati secondo lo schema “vedo, reagisco” (l’autore usa la metafora del cervello della lucertola)? Quanto ancora non abbiamo compreso di questi nuovi media? Quanto ci stiamo facendo coinvolgere da vecchi schemi mentali? [7]

L’esempio di Google Wave

Un ultimo esempio da citare riprende quando accaduto a noi della redazione di MokaByte qualche tempo fa quando abbiamo iniziato a usare uno dei nuovi strumenti web 2.0 proposti da Google, il tanto chiacchierato Google Wave. Anche noi, affascinati dalla novità (per la quale all’inizio la partecipazione era solo su invito, il che ha aumentato la brama di coloro che erano rimasti fuori), abbiamo iniziato a usare tale tool web 2.0.

In questo caso ci siamo trovati in una situazione perfettamente antitetica a quella appena descritta: il prodotto infatti era presentato come una delle novità dal peso talmente importante che si diceva avrebbe rivoluzionato il modo di fare comunicazione. Quindi, cercando di non sbagliare nell’usare pratiche vecchio stile, abbiamo provato a testare lo strumento proprio in base a quanto ci si aspettava, ossia in modo nuovo e non tradizionale. La cosa non è stata semplice: prima di tutto forse perche’ l’oggetto non è così rivoluzionario come è stato dipinto (quindi forse non c’era nessun modo tanto innovativo di usarlo); a fronte delle nuove funzionalità, di condivisione e scambio di contenuti, quello che più ci ha limitato all’inizio non è stato imparare i nuovi menu (funzionalità) ma adattare il processo di moderazione (ossia il controllo della conversazione che di fatto è il lavoro del moderatore in una “classica” conversazione su forum o mail) al nuovo modo di condivisione: nonostante la novità tecnologica, era necessario utilizzare l’esperienza passata nella gestione della conversazione.

Le tecnologie ci cambiano

Abbiamo appena riscontrato come la nostra mente abbia difficoltà ogni volta che deve mettersi in relazione con un nuovo modello operativo. Ma c’è anche l’altro lato della medaglia, in un normale processo di azione e reazione: la tecnologia influenza a sua volta pesantemente il comportamento umano.

In fondo quanti di noi hanno la completa percezione del fatto che ogni operazione fatta su Facebook viene letta dalla “tribù” dei suoi amici anche se nessuno la commenta? Possiamo dire che uno strumento estremamente “liquido” come Facebook (liquido nel senso di semplicità e agilità con cui ci permette di fare quelle quattro cose che poi sono riversate a tutta la comunità) ci ha fatto in parte o, ad alcuni del tutto, allentare o dimenticare le più elementari norme di sicurezza, privacy, riservatezza, attenzione? È questo uno degli effetti del web 2.0? Se all’inizio c’è stato un timido imbarazzo e reticenza adesso sembra che ormai non ci si preoccupi quasi più del fatto che mettere sulla rete le nostre foto (su Facebook, Flicker o Picasa), o quelle dei nostri figli, di fatto apre a imprevedibili derive legate alla mancanza privacy. Perche’ non ci poniamo il problema che una foto su internet è per sempre?

Tanta parte della nostra storia è caratterizzata da questa tensione tra rigidità verso l’innovazione e il valore sempre maggiore che la tecnologia assume per il comportamento quotidiano. Oggi viviamo ogni giorno questo fenomeno, e la nostra vita, se le paragoniamo a quella di anche solo 10 anni fa, è completamente diversa. Quindi la tecnologia ci cambia; e questo è normale ma bisogna esserne consapevoli: da più parti si propongono percorsi di analisi e interpretazione di questi fenomeni e anche in Italia (che spesso è in ritardo su certe tematiche e su certi argomenti) non mancano interessanti riflessioni come quella di Giuseppe Granieri [3]. E bisogna essere consapevoli, come detto all’inizio dell’articolo, che il problema non sta certo nel normale cambiamento, ma nella velocità dello stesso, che rischia di essere eccessiva per uno sviluppo equilibrato.

Un’interessante riflessione [4] prende in esame alcuni studi condotti dallo University College London sugli utenti online della British Library, che dimostra come oramai gli utenti non leggono i materiali in una maniera tradizionale e che è emersa una nuova forma di lettura basata sul veloce scorrimento orizzontale degli articoli alla ricerca di parole chiave: lo sapevamo già (Nielsen parla di “scan rather than read”) ma le conferme servono sempre. Come quella del famoso sociologo della Harvard University, Daniel Bell che in tempi non sospetti [9] spiegava come le persone alla fine incorporano le caratteristiche delle tecnologie intellettuali che usano quotidianamente (e per “tecnologie intellettuali” si intendono quelle che estendono e influenzano le nostre capacità mentali ma non hanno effetto sulle nostre potenzialità fisiche). Alla fine, chi ha imparato a usare bene i motori di ricerca può trovare moltissime informazioni e organizzarle grazie a qualche ricerca mirata che prende un tempo relativamente limitato: però il fatto di avere sempre a disposizione le informazioni ci rende meno “mnemonici”. Ma che succede se devo ricordare una cosa e non ho accesso a Google? Se ho il telefono scarico (e quindi niente rubrica) come faccio a ricordare un numero di telefono? Eppure da ragazzi sapevamo a memoria i numeri di tutti i nostri amici più cari.

La dimensione dello spazio

Concludiamo queste nostre riflessioni con una considerazione che spesso appare “bizzarra” proprio a coloro che nella tecnologia vivono immersi e che la producono. Il mondo è sempre più policentrico. Sebbene per noi che ci occupiamo di tecnologia informatica il punto di riferimento resti tuttora quello di matrice nordamericana ed europea, sappiamo bene che ci sono grandi aree di sviluppo dove si concentreranno le dinamiche socio-politiche del futuro. E allora, se è vero che Cina e India e Brasile sono già delle nuove importanti frontiere con miliardi di potenziali utenti totali, va però considerato che per quanto siano aree in grande sviluppo, enormi fette di popolazione rimangono fuori dalle nuove tecnologie semplicemente perche’ non ci sono collegamenti e dispositivi: in India, per esempio, ci sono punte di eccellenza IT assolute, ma quanto pesano in termini percentuali su tutta la popolazione? Intere fette del nostro pianeta sono ancora (e saranno ancora per un po’ di tempo) tagliate fuori da questa rete globale: torneremo in un futuro articolo della serie a parlare di questi temi legati al web geolocalizzato affrontando brevemente anche l’insoluta questione del rapporto città/campagna.

In parte questa è una considerazione valida anche nelle nostre realtà: a fronte di una sempre maggiore diffusione delle tecnologie, e di una pervasività dei collegamenti (la grande diffusione delle “chiavette USB” o degli smartphone, con la grande competizione che si sta sviluppando tra iPhone, Android e dispositivi analoghi) ci sono intere fette di popolazione che restano fuori da un certo tipo di innovazione [7], specie le fasce più anziane che per esempio in Italia hanno un notevole peso demografico. Occorre tenerlo presente, prima di fare affermazioni quali: “tra qualche anno tutti avranno uno smartphone”. Questo potrebbe anche essere vero, anche se abbiamo i nostri dubbi; in ogni caso la domanda da aggiungere sarebbe: “Ma lo sapranno usare al pieno delle sue funzionalità?”. Nel pensare alla tecnologia che realizziamo, certe riflessioni non devono essere trascurate.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo voluto riportare una serie di considerazioni relative al nostro rapporto con la tecnologia informatica non tanto in termini strettamente tecnici, ma con una prospettiva “antropologica”: in fondo la tecnologia è (o dovrebbe essere )fatta da esseri umani per esseri umani.

Abbiamo analizzato alcuni aspetti tipici e situazioni ricorrenti in cui spesso ci siamo imbattuti. La nostra intenzione, comunque, non è quella di fare accademia, ma piuttosto di spingere alla riflessione proprio coloro che, nello svolgimento dei propri compiti professionali, “fanno tecnologia” tutti i giorni.

Nei prossimi articoli, continueremo nelle nostre analisi, concentrandoci su aspetti più particolari e fornendo delle ipotesi operative.

Riferimenti

[1] Desmond Morris, “La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo”, Bompiani, prima ed. 1967

[2] Ray Mears, “World of Survival”, Collins, 2003

[3] Giuseppe Granieri, “Umanità accresciuta. Come la tecnologia ci sta cambiando”, Laterza, 2009

[4] Paolo Pontoniere, “Troppe nozioni, pochi pensieri. Google ci fa diventare più stupidi”, La Repubblica, 27/06/2008

http://tinyurl.com/4e3ttd

[5] Don’t Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability

http://www.sensible.com/dmmt.html

[6] Lizard Brain Web Design

http://www.therichwebexperience.com/conference/orlando/2009/12/session?id=15940

[7] Luca Chittaro, “Usabilità: è ancora importante?”, Nova Il Sole 24ore, 09/03/2010

http://tinyurl.com/yfgj6mk

[8] Jakob Nielsen, “Web usability”, Apogeo Editore, 2000

[9] Daniel Bell, “The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting”, Basic Books, 1973

A MokaByte mi occupo dei processi legati alla gestione degli autori e della redazione degli articoli. Collateralmente, svolgo attività di consulenza e formazione nell‘ambito dell‘editoria "tradizionale" e digitale, della scrittura professionale e della comunicazione sulle diverse piattaforme.

Giovanni Puliti ha lavorato per oltre 20 anni come consulente nel settore dell’IT e attualmente svolge la professione di Agile Coach. Nel 1996, insieme ad altri collaboratori, crea MokaByte, la prima rivista italiana web dedicata a Java. Autore di numerosi articoli pubblicate sia su MokaByte.it che su riviste del settore, ha partecipato a diversi progetti editoriali e prende parte regolarmente a conference in qualità di speaker. Dopo aver a lungo lavorato all’interno di progetti di web enterprise, come esperto di tecnologie e architetture, è passato a erogare consulenze in ambito di project management. Da diversi anni ha abbracciato le metodologie agili offrendo ad aziende e organizzazioni il suo supporto sia come coach agile che come business coach. È cofondatore di AgileReloaded, l’azienda italiana per il coaching agile.