Uno degli aspetti più interessanti del web è la sua essenza “geografica”: da un lato Internet sembra aver annullato le distanze e allargato il nostro sguardo sul mondo, dall‘altro, specie in ambito social, certe differenziazioni di tipo locale sembrano continuare a valere molto di più della portata globale del fenomeno. Se a questo aggiungiamo l‘importanza sempre maggiore acquisita dalla geolocalizzazione, specie se riferita ai dispositivi mobili, e qualche altra considerazione sul modo in cui percepiamo il nostro mondo digitale, ne possono uscire alcune riflessioni in libertà, che poi cercheremo di calare nell‘ambito di comunicazione e marketing digitale nel prossimo articolo.

Introduzione

Abbiamo già esposto, nei due articoli precedenti, il nostro tipo di approccio ai problemi che trattiamo: una visione relativamente pragmatica che tenga in considerazione alcuni studi e dibattiti sui temi del mondo digitale e sugli aspetti sociali del web, con uno spirito critico e anche un po’ disincantato, senza assolutamente però voler essere distruttivi.

Nel prossimo articolo presenteremo una serie di esempi pratici in cui valutare lo stretto legame tra social network e web geolocalizzato. In questo articolo, invece, percorremo una vera e propria divagazione legata alla percezione e alla rappresentazione geografica, sia come discorso generale che nei confronti del web: per quanto la geografia in senso lato possa sembrarci una delle discipline più lontane da quelle tipicamente IT, vedremo invece come esiste uno stretto legame tra certe tematiche generalmente geografiche e il mondo web. E non parliamo solo di geolocalizzazione o web georeferenziato che è peraltro uno dei temi caldi ormai già da tempo.

In questa divagazione, seguiremo alcune tappe logiche, che passeranno in rassegna la visualizzazione dei concetti, la percezione dello spazio e la sua rappresentazione su mappe, riservando al prossimo mese alcuni esempi concreti di applicazioni strettamente legate alla dimensione geolocal del web. Ma prima partiamo da una considerazione ancora più semplice. Che riguarda i nomi delle cose.

Basta andare sul sito…

Chi si ricorda GeoCities? Dopo quindici anni di attività, tra alterne vicende, il “sito” è stato chiuso l’anno scorso [1]. Per i lettori più giovani che magari non hanno seguito in diretta lo sviluppo e l’esplosione di Internet alla metà degli anni Novanta, ricordiamo brevemente di cosa si trattava. In pratica si trattava di un’azienda che forniva hosting web e lo faceva sia con account a pagamento (cui erano garantiti visibilità e servizi extra) sia con account gratuiti (piuttosto basilari). Nel periodo dei primi siti personali in cui i singoli utenti privati cominciavano a creare le proprie pagine, GeoCities rappresentò, almeno nel mondo nordamericano, la piattaforma ideale su cui collocare i propri primi timidi tentativi di siti web.

Ma l’aspetto che ci interessa è il seguente: fin dall’inizio, GeoCities si organizzò per directory tematiche i cui nomi erano di tipo geografico: in pratica, c’erano diversi “quartieri” o “vicinati” in cui si poteva collocare la propria pagina, ognuno dei quali aveva un nome caratteristico, relativo a una entità più o meno connotata in senso geografico, in relazione ai temi trattati nelle pagine. Così c’era SiliconValley, il quartiere in cui collocare la propria pagina dedicata alle discipline informatiche, RainForest dedicato alle tematiche ambientali e di tutela naturalistica, WallStreet per l’economia e la finanza, Hollywood per lo spettacolo e i divertimenti e così via. In pratica, se avessimo voluto mettere MokaByte su GeoCities, forse ci saremmo ritrovati con un indirizzo del tipo

http://www.geocities.com/SiliconValley/96

dove 96 era il numero civico… Con il crescere degli utenti, ai quartieri principali vennero aggiunte delle ulteriori suddivisioni, sempre a sfondo geografico, per consentire una migliore specificazione (e ovviamente un numero maggiore di indirizzi, senza dover ricorrere a numeri civici stratosferici). Presto furono aggiunti chat e bacheche (le bulletin boards, chi se le ricorda?). Successivamente durante la bolla finanziaria della new economy alla fine degli anni Novanta, GeoCities si quotò in borsa e finì poi per essere acquisito da Yahoo!

Al di là della pillola di “storia di Internet”, abbiamo voluto riportare questo esempio per trarne due ordini di considerazioni. Anzitutto, il fatto che, per quanto statico e in versione 1.0 (anzi, forse quasi 0.1…) GeoCities aveva in se’ il germe dell’idea di social network: si trattava in fondo di pagine personali, organizzate per temi e con alcuni strumenti di community anche se chiaramente tutto ciò aveva i limiti tecnologici del tempo. Non molto diverso, come concetto base, da quel tipo di piattaforma che dieci anni dopo sarà MySpace.

La seconda considerazione è che l’esempio di GeoCities ci mostra come tutto il web nasce, fin dall’inizio, con una metafora geografica alla base: non sono solo i nomi dei “quartieri” a replicare aree geografiche realmente esistenti e connotate da particolari attività umane, ma sono gli stessi nomi generici degli elementi base della rete, che oggi continuiamo a usare in maniera inconsapevole, a essere termini geografici. Sito, indirizzo tanto per dire i due ormai stabilmente entrati nel vocabolario comune, appartengono a una terminologia di tipo geografico.

L’idea che il web social e geolocalizzato sia qualcosa che appartiene agli ultimi anni, qualcosa di intrinsecamente Web 2.0, è sbagliata: tali premesse esistono fin dall’inizio (già nelle idee di Tim Berners Lee). Gli strumenti nuovi, quelli che chiamiamo (per quanto tempo ancora?) Web 2.0 hanno semplicemente consentito a tale idea di esprimersi nella sua pienezza e in modi sempre più immediati e spettacolari negli ultimi anni.

L’apparenza inganna…

…e l’abito non fa il monaco. Detti popolari che vogliono mettere in luce come spesso esista una impercettibile differenza tra ciò che si vede e ciò che effettivamente è. Ci siamo sentiti dire centinaia di volte come “una buona immagine vale più di cento parole”, il che è assolutamente vero se non ci dimentichiamo quell’aggettivo, “buona”, che diventa fondamentale. Una cattiva immagine, infatti, cioè un’immagine che non è basata su criteri condivisi, o che organizza e visualizza male i dati che contiene, diventa invece un’ostacolo alla buona comunicazione. E ciò vale ancor più nell’ambito del marketing, quando si rischia di non comunicare un messaggio cruciale per la buona riuscita della propria campagna pubblicitaria o di comunicazione istituzionale.

Visualizzare i dati: mai dare nulla per scontato

Chiunque si sia trovato anche semplicemente a fare una presentazione, non necessariamente per ampie platee, ma magari solo per un gruppo di colleghi con cui condividere un progetto, sa quanto diventi cruciale trovare o creare delle immagini, dei grafici, delle visualizzazioni sintetiche che siano in grado da un lato di riportare tutti i dati significativi, dall’altro di consentire a tutti gli spettatori (o perlomeno a gran parte delle persone) di comprendere in maniera relativamente semplice il succo della questione. In pratica, “visualizzare vuol dire formare un modello mentale o un’immagine mentale di qualcosa” [2]. Ma nulla è più inutile di un grafico, di una immagine, di una carta che riporti troppi dati alla rinfusa oppure che, pur riportando dati significativi e coerenti, li presenti però con un linguaggio poco comprensibile o inadatto al tipo di dato che si intende rappresentare.

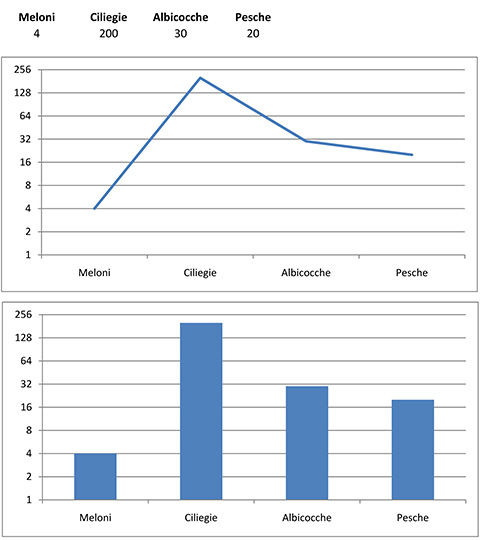

Un esempio banalissimo, ma molto chiaro, è rappresentato dalla figura 2, in cui, a scopo esemplificativo, si riportano due grafici semplicissimi che devono comunicare la quantità di frutta presente in un contenitore. La semplice scelta di uno stile di grafico piuttosto che di un altro può risultare in una comunicazione concettualmente errata dei dati. E ci sarebbe anche da discutere sulla scelta della scala logaritmica per il conteggio dei frutti, al posto di una semplice scala lineare…

L’esempio è volutamente accentuato in senso erroneo, ma se pensate che questo non possa accadere, il fatto è che o avete assistito a poche presentazioni, oppure avete trovato sempre ottimi comunicatori… Attenzione, in questo tipo di comunicazione visuale, non andrebbe bene neanche il tanto utilizzato grafico “a torta”: quello serve per rappresentare le percentuali di un intero, o i valori assoluti all’interno di un insieme finito, in cui la somma degli elementi deve essere costante, come nel classico caso della ripartizione dei seggi in Parlamento. L’istogramma invece ci rappresenta bene la quantità in senso assoluto, poiche’ le albicocche o le ciliegie dentro la nostra ipotetica cassetta possono variare in più o in meno.

Insomma, il ruolo del data design e della knowledge visualization, tanto per usare i termini inglesi, è di fondamentale importanza nella comunicazione e nel marketing, non tanto e non solo “per fare bella figura”, ma proprio in quanto chiave fondamentale della corretta valutazione delle situazioni ai fini delle decisioni da prendere e delle strategie da seguire. In tal senso, occorre notare come spesso nella rappresentazione visuale si corra il rischio da un lato di banalizzare (che è diverso da “semplificare”) un insieme di dati complessi [3] che per loro natura sono difficilmente riducibili ai minimi termini (a forza di sezionare si perde l’idea organica del sistema). Dall’altro lato, invece, si tende spesso a utilizzare sistemi di rappresentazione grafica fin troppo complessi, per il solo gusto della spettacolarizzazione o per la ricerca dell’effetto sorpresa: il che può sicuramente avere un ottimo impatto in termini emozionali (aspetto da non sottovalutare) ma poi magari non trasmette efficacemente il contenuto dei dati.

E con questo, ci stiamo avvicinando finalmente a quel che ci interessa di più in questo articolo: la rappresentazione di dati in qualche modo legata al mondo “geografico”.

L’esempio della cartografia

Se è vero che la cartografia moderna, basata su esatte misurazioni geometriche e in grado di restituire una rappresentazione in scala sostanzialmente attendibile della superficie terrestre, si sviluppa a partire dal XVII secolo, se è vero che l’aerofotografia nella prima metà del secolo XX e le foto satellitari poi, nella seconda metà, hanno contribuito a un ulteriore perfezionamento delle carte, va anche detto che l’uomo ha sempre desiderato, in qualche modo, rappresentare lo spazio geografico in cui viveva.

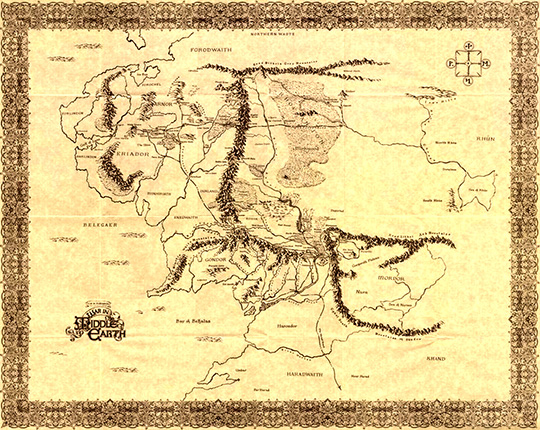

Addirittura, per esempio nel medioevo, ha creato mappe di luoghi immaginari abitati da creature mostruose o semplicemente strane; ma anche nei tempi moderni continuiamo a rappresentare universi immaginari tramite il concetto di “mappa”: si pensi alla “Terra di Mezzo” dei romanzi di Tolkien o alle mappe della Galassia di Star Wars [4]

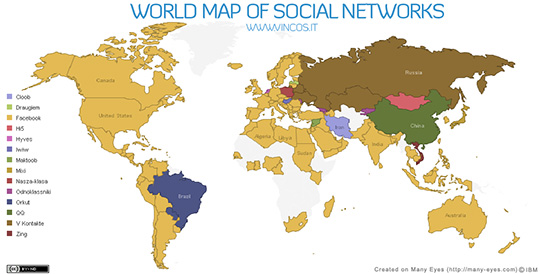

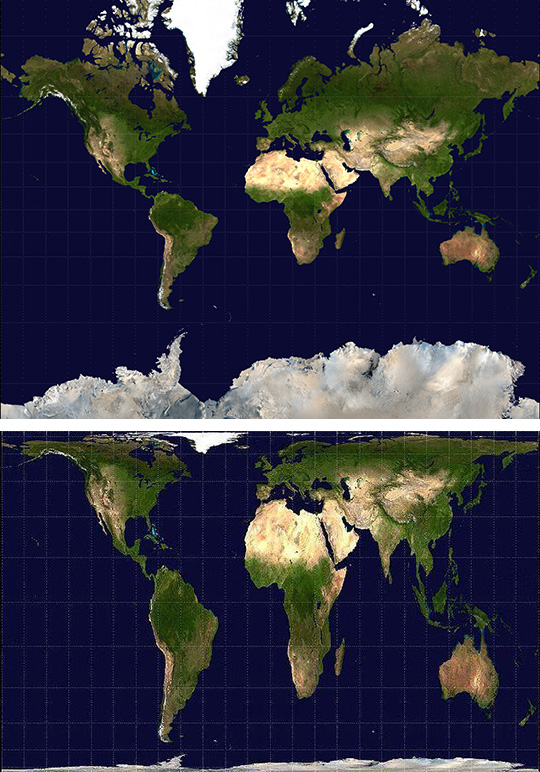

Senza stare a ripercorrere tutte le tappe dello sviluppo della rappresentazione cartografica, occorre però far comprendere come in ogni rappresentazione di tale tipo siano insite delle distorsioni che non sono solo di tipo geometrico o cartografico, ma che invece rappresentano i dati geografici con la prospettiva ideologica di chi disegna le mappe. È vero che la rappresentazione in piano della sfericità della terra ha sempre creato problemi di distorsioni, alterazioni delle distanze, mancata equivalenza delle superfici rappresentate, che sono stati i problemi da risolvere con le famose proiezioni cartografiche (quelle riportate nelle pagine iniziali e finali dell’atlante geografico usato a scuola). Ma in pratica quello che ci interessa è che in tutta la storia della cartografia, si sono creati degli strumenti (a volte delle vere e proprie opere d’arte) che però erano ben lontane dall’essere neutre o del tutto oggettive, ma anzi riflettevano chiaramente le credenze e le idee dominanti dell’epoca in cui venivano realizzate [5]. Questo non deve interessare solo lo storico o il geografo, ma diventa una considerazione da tenere ben presente per chiunque usi anche il più banale degli strumenti geografici (il planisfero con la rappresentazione del mondo che tanto viene usato per comunicare dati relativi, per esempio, alla diffusione dei social network nelle varie nazioni): in pratica tutti noi che dobbiamo/vogliamo comunicare dati in maniera visuale e con un riferimento all’aspetto geografico.

La figura appena vista può sembrare quanto di più neutro esista, una rappresentazione che diamo per scontata, cui siamo abituati fin da bambini. Eppure intorno alla cartina del planisfero è ruotata per diversi anni una aspra, ma motivata polemica. Le nostre carte sono generalmente basate sulla proiezione di Mercatore, un astronomo e cartografo fiammingo del XVI secolo. Senza entrare negli specifici aspetti cartografici, Mercatore ebbe il merito di realizzare un modo per rappresentare i dati geografici sul piano (la proiezione di Mercatore, appunto) che presentava una serie notevole di vantaggi. Ancora oggi, alla base delle nostre carte topografiche di dettaglio c’è, giustamente, la proiezione di Mercatore. Ma la proiezione di Mercatore altera le dimensioni delle superfici dei continenti a mano a mano che ci si avvicina ai poli. In tal senso, per esempio, la pur estesa Groenlandia (ca. 2.1 milioni di km quadrati) appare grande quasi quanto l’Africa (ca. 30.2 milioni di km quadrati), pur avendo in realtà una superficie pari a circa un quindicesimo di quest’ultima. E l’Europa appare sostanzialmente equivalente, da un punto di vista grafico, rispetto al Sud America, specie in rapporto alla “lunghezza” del continente latinoamericano.

Agli inizi degli anni Settanta, uno storico tedesco, Arno Peters, propose una proiezione cartografica diversa che facesse maggiormente risaltare l’estensione geografica relativa dei vari continenti. In tal modo, quelle terre che pur sterminate apparivano comunque meno estese di altre (come i continenti del “sud del mondo” che si estendevano a latitudini equatoriali) venivano a essere riportate alla loro “reale” dimensione, almeno in senso relativo.

Tutta questa divagazione intende far comprendere come, in ambito geografico e sociale, il modo di rappresentare i dati, e addirittura la base stessa su cui questi dati vengono rappresentati, può dar luogo a malintesi, interpretazioni, rappresentazioni distorte della realtà, o forse sarebbe meglio dire della complessità. È qualcosa da prendere in considerazione ogni volta che ci apprestiamo a fare visualizzazione “geo-qualchecosa” di dati, il che ultimamente, specie in ambito social, è pratica all’ordine del giorno.

Premesse per la visualizazzione geolocalizzata

Il fatto è che la rappresentazione geografica, in senso lato, deve essere sempre caratterizzata da due elementi fondamentali: sintesi e significatività [7].

Sintesi, poiche’ ogni rappresentazione deve, per sua natura, essere solo un “riassunto” della realtà: una carta topografica rappresenta alcuni elementi del territorio (naturali e antropici) grazie a un simbolismo e non riporta tutto: le case sono rettangolini neri, il rilievo montano è reso grazie al sistema delle isoipse (le “curve di livello”), la strada è descritta con due linee parallele. A chi obietta che una foto satellitare rende obsoleto il lavoro di sintesi della carta, si risponde tradizionalmente che con la foto aerea non possiamo conoscere l’andamento di una stradella dentro un bosco, o che cosa c’è dentro una galleria, mentre su una carta posso indicarlo. E non a caso, anche nei “virtual globes” come Google Earth o Nasa World Wind, di cui parleremo diffusamente nel prossimo numero, sono presenti appositi layer con il disegno delle strade, degli edifici etc. (spesso oltretutto, georeferenziati male… ma questo è un altro discorso che esula dalla nostra trattazione).

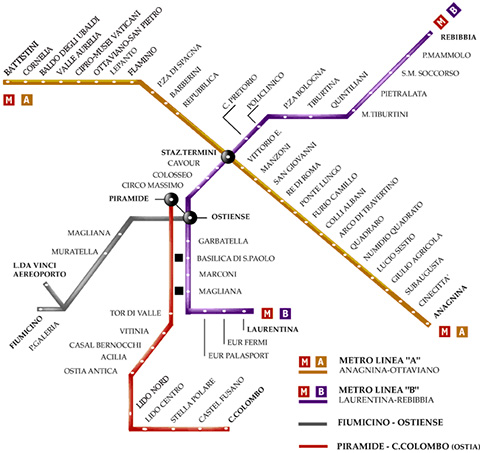

Significatività vuol dire invece che la rappresentazione deve darmi dati significativi per il dominio cui è rivolta. È chiaro che in una carta topografica la significatività sarà rappresentata dalla maggiore e migliore rappresentazione possibile delle caratteristiche fisiche del territorio e dalla collocazione delle opere di origine antropica, in una parola dal suo relativo “realismo”. Ma in altri casi, la significatività mi è data semplicemente da una chiara codifica dei dati di interesse, anche a scapito della perfetta aderenza alla realtà. L’esempio più classico è quello della mappa delle linee della metropolitana.

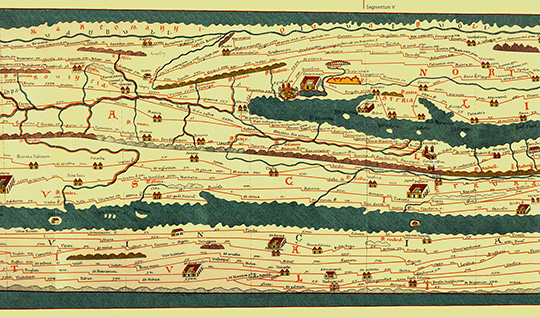

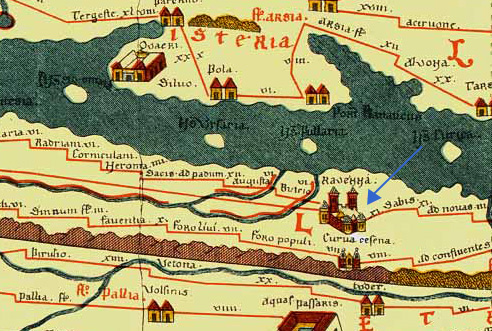

Questo tipo di astrazione può sembrare estremamente moderno, ma è in realtà una tipologia di sintesi e significatività utilizzata già da molti secoli. La Tabula Peutingeriana è una “carta stradale” manoscritta del XIII secolo; è costituita da 11 pergamene disposte in fila ed è la probabile copia di un originale altomedievale compilato sulle conoscenze del mondo romano antico. A guardarla oggi, ci appare assolutamente irrealistica e poco rispondente alla nostra idea di carta geografica.

Conclusioni

Sì, ma in pratica? Se siete arrivati fin qui, vi sarete posti questa domanda. Per questo mese ci fermiamo a questo punto, perche’ questa divagazione geografica ha avuto lo scopo di mostrare come sia necessario conoscere alcuni aspetti teorici, semplici ma significativi, che possono guidare in senso positivo il modo in cui selezionare i dati e visualizzarli su base geografica: il web geolocalizzato e le sue implicazioni saranno il tema del prossimo articolo, con la presentazione di alcuni esempi in cui questi concetti vengono applicati (oppure del tutto trascurati…) in una stretta interazione tra social networking, geolocalizzazione e aspetti connessi al marketing e alla comunicazione.

Per ora ci basti ricordare che fin dall’inizio il web nasce basato anche su una metafora geografica, che per la visualizzazione dei dati occorre scegliere la rappresentazione più consona ai dati e agli spettatori, e che quando si sceglie di rappresentare dati in qualche modo legati a una componente geografica, occorre sempre ricordarsi di privilegiare sintesi e significatività evitando di scegliere sistemi di visualizzazione scorretti.