Si conclude con questo articolo la lunga serie dedicata all’esperienza del nostro Andrea Gini nell’ambito della robotica spaziale. Il suo lungo viaggio, che ha costituito un vero e proprio cambiamento di vita, l’ha portato, attraverso l’esperienza dell’ISU, al progetto Kaizen presso il laboratorio di robotica planetaria dell’Università del Tohoku, fino all’attuale lavoro per l’ESA.

Clic

E venne infine il giorno della presentazione ufficiale del progetto Kaizen 2010 al Laboratorio di Robotica dell’Università di Tohoku. Armato di PowePoint, illustrai ai miei colleghi giapponesi l’evoluzione del mio progetto e la sua architettura. Quindi mostrai loro un video dimostrativo, realizzato con la collaborazione del mio fido Creative Director Kristhian “Gufo” Mason [1]. Per finire, attivai il rover, e diedi una dimostrazione pratica di come El Dorado fosse in grado di destreggiarsi tra gli ostacoli della sala conferenze. Malgrado non fosse la prima volta che i miei amici Giapponesi vedevano il mio sistema all’opera, la presentazione ufficiale diede al tutto una dimensione nuova.

Stati di gioia

La positiva presentazione venne seguita da una festa a base di gelato e dolci giapponesi. Quindi feci una proposta: “Mi piacerebbe organizzare una festa di addio: sapete per caso come posso mettere le mani su una cucina?”

Vite parallele

C’era un’ultima cosa che volevo fare in Giappone prima di tornare in Italia. Avendo a mia disposizione solamente altre cinque giornate, decisi andare a visitare Hiroshima, Kyoto e alcune aree adiacenti.

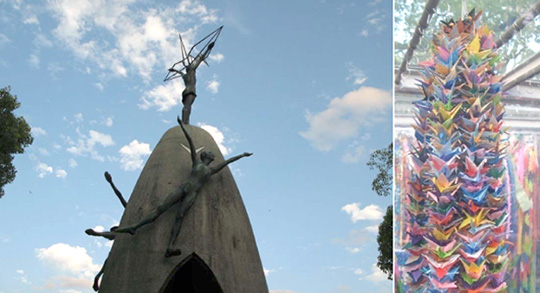

Ai margini del parco sorge l’Atomic Bomb Dome, l’unico edificio sopravvissuto al bombardamento atomico del 1945. Con la sua presenza serena e inquietante al tempo stesso, l’Atomic Bomb Dome è un’istantanea indelebile dei fatti di quel giorno.

Il Children’s Peace Monument, un pinnacolo dedicato a Sadako Sasaki, una bambina morta di leucemia dieci anni dopo essere stata esposta alle radiazioni della bomba, è forse il monumento più toccante del parco. Ogni anno il monumento viene decorato da milioni di gru di carta, simbolo della lotta della piccola Sadako contro il tumore, provenienti da tutto il Giappone.

Il Peace Memorial Museum, infine, raccoglie centinaia di testimonianze suggestive, a ricordo dei fatti del 6 agosto e delle vittime del bombardamento. Oggetti di tutti i giorni, deformati dal calore dell’esplosione, vengono esposti assieme a un resoconto delle circostanze del ritrovamento, o a una ricostruzione di quelli che potevano essere stati gli ultimi istanti di vita del proprietario.

Ma quello che colpisce davvero è come, sullo sfondo di questa lucida testimonianza di una tragedia di proporzioni immani, sorga una città grande, moderna e vitale, pienamente inserita nel ventunesimo secolo. Queste due realtà parallele coesitono in perfetta armonia, facendo di Hiroshima la testimonianza definitiva di come il Giappone riesca a essere una nazione proiettata nel futuro che conserva però con orgoglio e determinazione la memoria del passato, ma senza mostrare tracce di rimpianto, risentimento, vergogna o condanna.

Prospettiva Nevskij

La storia di Hiroshima, una città meravigliosa nata dalle ceneri di una tragedia, ricalca in un certo senso la storia dell’industria spaziale. Nel secondo dopoguerra, Stati Uniti e Unione Sovietica, due nazioni divise da differenze ideologiche ritenute inconciliabilli, diedero il via a una frenetica corsa agli armamenti, creando un arsenale capace di distruggere il mondo intero. L’esistenza della bomba atomica, e la memoria delle sue conseguenze sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, costrinse USA e URSS a scendere a patti gli uni con gli altri in un confronto caratterizzato da fortissime tensioni, da conflitti regionali tra forze spalleggiate dalle due superpotenze, ma privo di scontri armati diretti: a questo periodo è stato dato il nome “guerra fredda”.

All’apice della corsa agli armamenti, USA e URSS cominciarono a sviluppare la tecnologia missilistica, per dotarsi di un mezzo per lanciare armi nucleari sul territorio avversario. Queste armi spaventose avrebbero permesso, qualora utilizzate, di portare a termine in pochi minuti una guerra orribile e definitiva senza vinti nè vincitori.

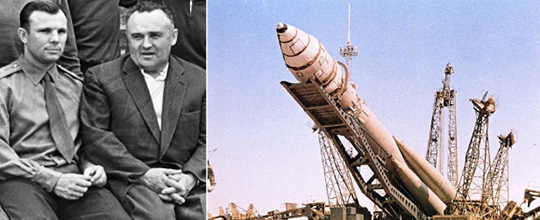

Ma il vero sogno degli scienziati e degli ingegneri missilistici era un altro: la conquista dello spazio. Nel 1957, il russo Sergei Korolev riuscì a convincere il premier Nikita Kruscev a lanciare in orbita lo Sputnik, un piccolo satellite, utilizzando l’R7, un missile ballistico intercontinentale da lui sviluppato per l’esercito. Gli Americani, guidati dal tedesco Wehrner Von Braun, si affrettarono a fare altrettanto con il razzo militare Jupiter-C e il minuscolo satellite Explorer-1. Dopo il primo satellite, venne il turno del primo essere vivente, la cagnolina Laika; seguirono poi satelliti per le telecomunicazioni, satelliti per le previsioni del tempo, satelliti per l’osservazione remota e missioni scientifiche su altri corpi celesti.

Nell’aprile del 1961, il Russo Yuri Gagarin fece il suo storico volo a bordo di una navicella Vostok lanciata sempre dal missile R7, seguito pochi giorni dopo dall’americano Alan Shepard a cavallo di un missile militare Redstone. Nel corso degli anni Sessanta, i missili R7, Redstone, Atlas e Titan, armi terribili nate per seminare morte e distruzione, vennero utilizzati per trasportare nello spazio astronauti e cosmonauti, che finirono poi per assumere il ruolo di ambasciatori di pace. La corsa allo spazio fu infatti una competizione dura e accanita, ma pacifica, segnata in ugual misura da accesa rivalità e da profondo rispetto verso l’avversario, almeno presso gli scenziati, i tecnici e gli astro/cosmonauti coinvolti.

Attraverso missioni di difficoltà crescente, il programma spaziale creò un progresso tecnologico senza precedenti, che culminò con lo storico sbarco americano sulla Luna e con le stazioni spaziali Sovietiche Salyut.

Da Oriente a Occidente

Il lento collasso dell’Unione Sovietica, concretizzatosi simbolicamente nell’abbattimento del muro di Berlino nel 1989 pose fine alla guerra fredda, alleggerendo il mondo dalla immediata minaccia di una guerra nucleare, e aprendo nuove imprevedibili incognite. Per quanto spaventoso, l’equilibrio del terrore garantito dalla guerra fredda era pur sempre un equilibrio: nessuno poteva prevedere con certezza le conseguenze dovute alla nascita di realtà nazionali nuove e potenzialmente instabili. Negli Stati Uniti c’era la seria preoccupazione circa la sorte della straordinaria tecnologia missilistica Sovietica, che nel nuovo quadro geo-politico rischiava di disperdersi e venire acquisita da nazioni potenzialmente avversarie.

Fu in questo clima di incertezza che nacque l’idea della Stazione Spaziale Internazionale. Nei primi anni Novanta, gli Stati Uniti proposero alla Russia una collaborazione in campo spaziale finalizzata a promuovere un clima di fiducia tra due nazioni.

La NASA aveva tentato per due decenni di promuovere il progetto di una stazione spaziale. L’iniziativa si era sempre scontrata con la cronica mancanza di fondi e con la limitata esperienza da parte americana nel campo delle stazioni spaziali.

La Russia, d’altra parte, aveva ereditato dall’Unione Sovietica una esperienza trentennale in questo campo, maturata grazie al successo delle stazioni spaziali Salyut, Almaz e Mir: quello che mancava loro in quel momento erano i soldi per costruire, lanciare e operare una nuova stazione spaziale da soli.

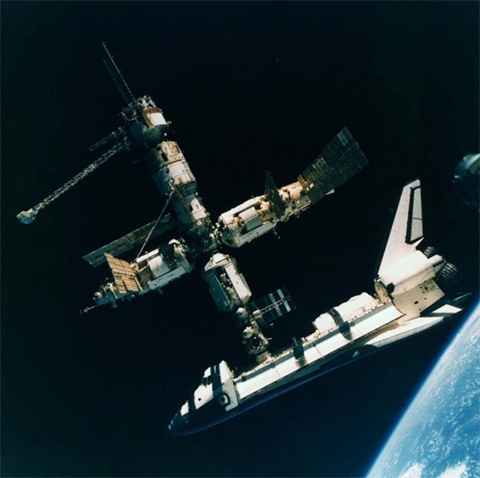

La nuova condizione politica creò il pretesto per riunire due tradizioni tecnologiche concorrenti, nate in un clima di confronto militare, e dare vita a un’iniziativa che avrebbe richiesto, per poter essere portata avanti con successo, la stretta collaborazione tra le oltre venti nazioni coinvolte nel progetto. La collaborazione fu inaugurata nei primi anni Novanta con missioni congiunte USA-Russia, in cui astronauti americani visitarono la stazione spaziale Russa Mir.

Basata sull’integrazione tra il progetto americano Freedom, il russo Mir 2, l’europeo Columbus e il giapponese Kibo, la Stazione Spaziale Internazionale venne fisicamente costruita in Russia, Italia e Giappone. Venne quindi lanciata nello spazio da vettori russi e americani, e assemblata in più di dieci anni da astronauti e cosmonauti provenienti da tutto il mondo. La gigantesca struttura portante, di progettazione americana, sostiene gli enormi pannelli solari che alimentano, tra le altre cose, il laboratorio europeo Columbus, il giapponese Kibo e l’americano Destiny. La sezione russa della stazione, basata sulla tecnologia sviluppata durante il programma Mir, fornisce il Life Support System (i “polmoni” della stazione) che mantengono all’interno degli ambienti pressurizzati le condizioni di atmosfera, umidità e pressione necessarie alla vita, e il sistema propulsivo, che permette alla stazione di mantenere la propria orbita e di modificare orientamento e traiettoria qualora necessario.

In più di dieci anni, la stazione spaziale è stata abitata ininterrottamente da un minimo di tre persone, con picchi di 13 durante le visite dello Space Shuttle. A livello logistico, la stazione spaziale viene rifornita dalle navicelle russe Progress, dall’europea ATV, dalla Giapponese HTV e dalle americane Dragon e Cygnus, ciascuna delle quali viene equippaggiata, lanciata e operata da agenzie e nazioni differenti. Il recente ritiro dello Space Shuttle ha inoltre creato una singolare situazione – anch’essa impensabile solo venti anni fa – in cui la NASA si trova costretta ad utilizzare le navette russe Soyuz per inviare i propri astronauti in orbita.

I cancelli della memoria

La tragedia del bombardamento atomico di Hiroshima mi riportò alla memoria i ricordi di quando da bambino, nei primi anni Ottanta, ascoltavo preoccupato i telegiornali che parlavano delle difficili relazioni tra Est e Ovest, dello “Scudo Spaziale” e dei pericoli della proliferazione nucleare. Ricordo quando a otto anni vidi in televisione “The Day After”, un film sulla guerra nucleare che praticamente rovinò la mia infanzia. Nella mia immaginazione vedevo lo spettro della Terza Guerra Mondiale, che invariabilmente iniziava con una testata da 10 megaton puntata dritta nel mio giardino. Questa atmosfera cupa di tragedia imminente, unita al senso di impotenza di fronte a un pericolo troppo grande da poter essere controllato, è una delle esperienza che accomuna i ragazzi della mia generazione, e quella che segna la differenza maggiore con le generazioni successive, incredule di fronte all’idea che una realtà come la Guerra Fredda sia mai esistita.

Immerso in questi ricordi così carichi di emozioni, presi coscienza della straordinaria realtà resa possibile negli ultimi venti anni dalla collaborazione in campo spaziale tra quelle stesse due nazioni che un tempo minacciavano di distruggersi l’un l’altra. Nata come Hiroshima sulle ceneri di una guerra, la Stazione Spaziale è oggi universalmente riconosciuta come un monumento alla pace e alla cooperazione globale. La realtà tecnologica della Stazione Spaziale Internazionale, il principale oggetto di studio del mio anno all’ISU, passò all’improvviso in secondo piano rispetto alla enormità delle implicazioni politiche e diplomatiche del programma, un programma di cui ora sentivo di voler far parte.

Un’altra vita

Per la prima volta vidi un collegamento tra il mio passato e quello che volevo fosse il mio futuro nell’industria spaziale. Mi resi conto che la paura che avevo provato da bambino al pensiero di una guerra troppo spaventosa da poter essere anche solo concepita non era mai sparita: col tempo però, quella paura aveva cambiato forma, e il senso di impotenza si era trasformato nel desiderio di fare qualcosa di concreto per impedire che una simile follia si compiesse. Questo desiderio fu il motore che animò il lungo percorso di sviluppo personale e professionale che mi condusse dalla fotografia, all’informatica, attraverso il giornalismo scientifico fino alla International Space University e al Laboratorio di Robotica Spaziale della Università di Tohoku, e che ora puntava nella direzione del supporto al programma Stazione Spaziale Internazionale. La visita ad Hiroshima, con le sue atmosfere suggestive, segnò per me un punto di svolta, in cui il passato e il futuro si allinearono puntando verso una direzione nuova, che solo mesi prima mi sarebbe parsa inaccessibile. La realtà di una città vitale nata dalle ceneri di una tragedia mi convinse una volta per tutte che non importa quanto male possano andare le cose in un dato momento: c’è un futuro radioso tra le stelle, e tocca a noi fare in modo che si realizzi.

Quel giorno a Hiroshima fu l’inizio di una nuova avventura. Un’avventura più intima, forse meno spettacolare di quella che ho descritto nei miei racconti, ma dai risultati per me altrettanto straordinari. Un’avventura caratterizzata da successi e delusioni, entusiasmo e frustrazione, lunghe attese e colpi di scena. Un’avventura che tutt’oggi è in corso, e che forse un giorno verrà il momento di raccontare.

Tramonto occidentale

Finisce così un ciclo di articoli decisamente inconsueto per una rivista come MokaByte. Ringrazio la redazione per avermi dato la possibilità di rivivere una storia che ha avuto per me un significato così profondo. Oltre alle persone che ho gia nominato, ci tengo a fare alcuni ulteriori ringraziamenti.

Per prima cosa voglio ringraziare le mie figlie Laura e Valeria. Nessuno potrà ripagarle del tempo che ho sottratto loro durante in quei tre mesi in Giappone: loro sanno tuttavia con certezza che sono sempre nei mie pensieri, e che saranno sempre di gran lunga più importanti del mio lavoro. Grazie a Carmen, una ragazza speciale che ha fatto di me un uomo migliore. Grazie a Ike e alla compianta Emi, fedeli compagni di vita, che mi hanno sempre fatto sentire a casa mia ovunque mi sia spostato nel mondo. Grazie alla piccola Beatrice, che mi accoglie sempre con un sorriso e un abbraccio. Un ringraziamento ad Ada del Terra, la mia maestra delle elementari, che vide il mio futuro nell’industria spaziale molto prima che lo vedessi io stesso. Grazie ai miei genitori, mia zia Lucilla e a Iryna, per l’appoggio incondizionato che mi hanno sempre garantito. Un ringraziamento speciale a Elisabetta, la madre delle mie figlie: senza il suo supporto e la sua collaborazione, non avrei mai potuto fare sia il padre che lo scienziato spaziale. Grazie a mio fratello Alvise e agli amici Francesco del Fabbro, Federico Costantini, Elena Tammaro, Silvano Bellina, Francesca Ferrante, Veronica Fumagalli, Tiziana Pozzetti, Adele La Rana, Davide Coero Borga, Irene Gabrielli, Enrico Poli, Michele Viel, Adil Jafry, Paulo Estevez e Yina Oleo per il loro costante supporto, malgrado la distanza. Grazie anche all’amico fraterno Alessandro Zanin, che sarà sempre nei ricordi miei e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie a Robert Fripp, per la sua musica e i suoi insegnamenti. Grazie a Beniamino Grotto, che per primo mi ha insegnato cosa sia la professionalità. Grazie a Tommaso Sgobba, che mi ha fatto da mentore nella mia nuova carriera nell’industria spaziale, e a Kay Van Der Made, per l’enorme supporto che mi ha dato nel mio nuovo lavoro. Grazie a Kristhian Mason, Merryl Azriel, Tereza Pultarova, Stavros Georgakas, Joel Spark e Michael J. Listner, che mi hanno permesso di trasformare lo Space Safety Magazine in una realtà editoriale matura. Grazie a Fabio Pagan, Pietro Greco, Giancarlo Sturloni, Martha Fabbri e Mila Bottegal del Master in Comunicazione Scientifica della SISSA di Trieste, e agli insegnanti della London School of Journalism, per avermi preparato ad una carriera parallela nel mondo dell’editoria. Grazie a Judith Lowe, Paddy Bergin e Robrt Dilts, che mi hanno rivelato una dimensione nuova della comunicazione, e a Counsuelo Casula, Francesco Fiorillo e Stefano Padoan, che mi hanno aiutato a comunicare meglio con me stesso. Per finire, un ringraziamento a Franco Battiato, per aver fornito una ideale colonna sonora a questi racconti.

Riferimenti

[1] Un video che illustra il controller touch screen del sistema Kaizen

http://www.youtube.com/watch?v=Rnh4u3M5EzE&feature=player_embedded

[2] Un video della European Space Agency che parla della storia del Soyuz

http://www.youtube.com/watch?v=8cpHVJu-gWw&feature=youtube_gdata_player

Andrea Gini è un professionista del settore aerospaziale, un consulente IT e un giornalista scientifico. La collaborazione con MokaByte, iniziata nel lontano 1999, è stata l‘unica costante in un percorso professionale che lo ha portato dalla fotografia professionale alla scienza spaziale. Attualmente lavora al Payload Safety Review Panel presso il centro di sviluppo tecnologico ESTEC dell‘Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Noordwijk, nei Paesi Bassi. Andrea è anche fondatore ed editore responsabile dello Space Safety Magazine, un giornale specializzato pubblicato congiuntamente dall‘International Association for Advancement in Space Safety (IAASS) e dalla International Space Safety Foundation (ISSF). Nella IAASS, Andrea ricopre il ruolo di Chairman dell‘Information and Communication Committee, ed è responsabile dello sviluppo della strategia di comunicazione dell‘associazione. Nel tempo libero, ama stare con le figlie, cucinare, viaggiare, suonare con la chitarra, studiare le lingue e la storia contemporanea, abbracciare il suo cane e ascoltare la musica degli Who, dei Led Zeppelin, di Rihanna, 50 Cents, Eminem, Lady Gaga e Britney Spears.