Comprendere la resa

Apriamo il vocabolario Treccani e cerchiamo la parola “resa”. La prima definizione che troviamo è questa:

“L’azione, il fatto di arrendersi, come cessazione di ogni resistenza di fronte al nemico”

Di fatto è il significato comunemente conosciuto: “arrendersi” non necessariamente in una reale situazione di guerra, ma anche in senso metaforico. La “resa” è intesa come ultima possibilità di fronte a una situazione, e spesso ha anche un’accezione negativa, perché nell’immaginario collettivo la resa rischia anche di essere percepita come il gesto di chi non ha il coraggio di continuare a combattere.

Eppure continuando a scorrere con il dito sulla pagina del vocabolario, nei vari significati della parola resa si trova anche questo:

“L’utile economico, la prestazione o il servizio, che una cosa dà o fornisce”

Di solito, con l’accezione di “rendimento”, il vocabolo resa viene usato in campo economico (la “resa di un prodotto”) o in ambito artistico (“la resa di quell’opera”). Come si vede, questo significato è molto diverso dal primo, quello più comune, e finisce anzi per indicare proprio una situazione opposta: in questo caso, infatti, ci si concentra sul risultato e non sull’azione in sé.

La resa nella comunicazione al pubblico

In una situazione di public speaking ci si aspetta sempre che la forza del nostro discorso ci permetta di considerarci “al di sopra” del pubblico che ci ascolta, in quanto noi siamo “portatori di un sapere” che può aiutare gli altri a migliorarsi.

In un atteggiamente del genere, c’è chiaramente l’intenzione positiva di proporre un’idea, una novità o un cambiamento. Ma, come ci dicevano sempre le nonne… “di buone intenzioni è lastricata la via dell’Inferno”.

E “l’inferno”, in questo caso, può manifestarsi sia per chi parla che per chi ascolta. Per chi parla c’è sempre il rischio che il proprio messaggio non venga recepito, o magari venga compreso male, o peggio, che si venga interrotti proprio dal pubblico, anche in malo modo. Per chi ascolta, c’è il rischio che l’ascolto risulti pesante, incomprensibile, provocatorio negativamente, al punto tale da generare un rifiuto.

Ne abbiamo parlato la volta scorsa [1] e anche in quella precedente [2]: il rischio del rifiuto c’è, e bisogna accettarlo. E allora dobbiamo arrenderci. Ma non nel modo in cui pensate voi…

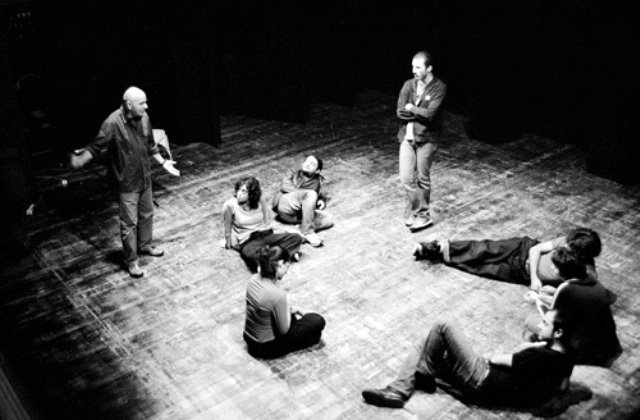

Ribaltare la prospettiva: l’esempio dell’improvvisazione teatrale

Lo abbiamo visto prima, la “resa” viene considerata come un comportamento negativo: la rinuncia alla vittoria; eppure abbiamo anche visto come la “resa” possa diventare la possibilità di dimostrare il valore di un qualcosa di materiale. Questo doppio significato fa parte delle basi dell’improvvisazione teatrale.

Solitamente in un corso di improvvisazione teatrale la prima cosa che viene insegnano è di giocare e di arrendersi; ma il gioco e la resa sono due concetti che da adulti ci suonano sempre un po’ fastidiosi, perché solitamente sono comportamenti tipici dei bambini. E in fondo, i genitori sfruttano la “resa” per educare il bambino, spingendolo a cambiare i suoi atteggiamenti sbagliati in quello che diventa letteralmente un atto di arrendersi. E, continuando, con il duplice significato della parola, questo atto porta il bambino ad avere una migliore “resa” del suo comportamento…

Arrendersi come inizio dello scambio comunicativo

C’è un esempio molto semplice ma molto potente, che si può utilizzare per mettere in luce l’importanza della “resa” nel processo di scambio comunicativo. È stato usato da Dave Morris, improvvisatore e storyteller, durante il TEDxVictoria del 2011 [3], che sono degli eventi autorganizzati di conferenze, workshop e tavole rotonde.

Il “gioco” è il seguente: si tratta di raccontare una fiaba breve dove chi racconta lo fa tramite domande e il pubblico è invitato a dire inizialmente sempre di “sì”. Dalla domanda “Volete che vi racconti una storia?” alla “E poi vissero tutti felici e contenti?” la fiaba si svolge nel migliore dei modi, con il cavaliere in armatura brillante che affronta il drago e salva la donzella. Questo succede perché alle varie domande tutti hanno risposto sempre di sì.

Lo stesso esercizio viene fatto, al contrario: alla domanda “Volete che vi racconti una storia?”, il publico risponde “no!”. E ovviamente, tutto finisce lì, senza che la fiaba possa svolgersi… Si vede quindi che la resa del pubblico ha permesso a chi raccontava di portare avanti la storia e di riuscire a concluderla anche con l’aiuto di chi ascoltava, mentre il rifiuto ha generato chiusura.

Dunque, il pubblico ha un grosso potere nel momento in cui si “arrende”, perché permette a chi parla di procedere, dandogli il dono inestimabile della fiducia.

Un gioco per chi parla

Nell’articolo sul lavoro con le immagini avevo proposto un gioco di gruppo chiamato “Io sono”, che valorizzava sia l’ascolto che l’immaginazione di gruppo. Ma non è soltanto questo: si tratta anche di fidarsi della persona che ci sta davanti e che potrebbe seguire la nostra idea.

Il gioco consiste nel “dichiarare” ciò che si è in quel momento, tentando di assumerne le sembianze. Ad esempio, dico: “Io sono una teiera”, e mi metto in posizione tale da ricordare quell’oggetto. Nel momento in cui lo faccio, ho un’immagine chiara di quello che voglio creare: voglio creare un tavolino con la mia teiera e delle tazze perché penso che qualcuno abbia preparato il tè. Da qui presumo — e spero — che la persona dopo di me abbia la mia stessa idea e dica: “Io sono una tazza di tè”.

Ma l’altra persona ci raggiunge e dice: “Io sono una moka”. A questo punto la nostra idea è compromessa; cosa fare? Abbiamo due strade: dire di “no”, rifiutare l’idea e magari abbandonare il gioco. Oppure possiamo “arrenderci” e vedere cosa succede: magari il nostro tavolo da té diventa un negozio di articoli domestici con di tutto e di più. La nostra resa ha favorito l’espandersi dell’idea iniziale. Non è molto lontano da “Rispondere al cambiamento più che seguire un piano”…

Resa, fiducia… e ascolto

Il mio insistere sull’ascoltare anche per chi parla si collega a questo discorso: nel momento in cui chi parla riesce a percepire un mutamento in chi lo ascolta può a sua volta cambiare qualcosa di sé, che sia il suo modo di parlare, il suo rivolgersi alla platea o persino il suo discorso stesso.

Anche perché, nelle riunioni o comunque di fronte a più persone, dopo la nostra esposizione c’è sempre il momento in cui qualcuno alza la mano per porre una domanda o addirittura dire qualcosa contro il nostro messaggio.

Soprattutto nel secondo caso, l’istinto è l’irrigidimento — o la famigerata fuga di cui parlavamo la volta scorsa — e il rifiuto nei confronti dell’altro, con il rischio di crearsi un blocco dove non si riesce a proseguire nel nostro discorso.

Conclusioni

Un mondo del lavoro sempre più competitivo, strutture organizzative basate su modelli novecenteschi, una mentalità troppo spesso orientata alla difesa del proprio orticello possono fare apparire concetti come la resa e la fiducia quasi ingenui e fuori dalla realtà.

Ma in realtà, se si guarda alle attività del gruppo di lavoro, e dell’intera organizzazione, come il lavoro necessario per la realizzazione in comune di un progetto condiviso, ci si rende conto che non si è in guerra con nessuno e che fidarsi dell’altra persona e avere un atteggiamento di resa sono comportamenti vincenti. Anche perché, l’abbiamo visto all’inizio, resa non è sempre e solo bandiera bianca.