Copertina: Foto di Pramod Tiwari su Unsplash

Avvertenza

Questa storia non è proprio vera. Ma non è affatto finta.

È il resoconto verosimile di un processo di trasformazione aziendale e organizzativa basato su fatti ed eventi reali che però sono stati opportunamente modificati, adattati e combinati per far loro assumere un significato più generale e per dare al racconto anche un valore “didattico”: la narrazione di una trasformazione organizzativa ispirata ai principi e alle pratiche Lean/Agile e alle conoscenze e alle tecniche dell’Organisational Design.

Pertanto i nomi, l’azienda, i luoghi non fanno riferimento a elementi precisamente identificabili e i personaggi sono da intendersi come di fantasia. Anche se poi magari qualche persona potrà riconoscersi in essi.

La storia comincia nei primissimi mesi del 2021 ed è tuttora in svolgimento…

Un caffè ecosistemico…

Entro nel parcheggio del quartier generale. Mi dirigo con l’auto verso la postazione di ricarica. Scendo e collego il connettore per “fare il pieno”. L’impianto è di media potenza, come di solito accade nei parcheggi.

Controllo sulla app le tempistiche: dopo pranzo avrò le batterie al 100%. Il parcheggio è ben fornito di stalli per la ricarica, quindi non dovrei rubare il posto a nessuno se la lascio fino a stasera quando esco dall’ufficio.

È una bella giornata primaverile, decisamente tiepida. Ma non so se esserne felice: siamo ancora a febbraio… quest’anno l’inverno è stato del tutto assente. Prendo lo zaino e mi avvio verso la reception.

Come mi avvicino al palazzo, vedo Alessio dietro una finestra al primo piano del bar. Sorseggia un caffè mentre mi saluta e con un gesto della mano mima “Caffè anche per te”? Annuisco, mentre estraggo il cartellino di tasca.

Striscio il badge sul tornello, entro e mi dirigo al bar aziendale. Dopo un paio di rampe, Alessio mi accoglie “Sempre a piedi?Guarda che qua l’ascensore è gratis…”.

“Vabbe’ dai, dopo tre ore di auto, non mi fa male muovere un po’ i muscoli”.

“Ti ho già prenotato il caffè, quello buono…”.

“Ah grazie, oggi ne avremo bisogno”.

“Vero, sono curioso, mi hai detto che mi devi raccontare storie nuove e interessanti… pensavo che a questo punto del lavoro avessimo terminato di mettere sul piatto altre cose. Ormai stiamo lavorando insieme da un sacco, abbiamo già realizzato molti servizi. Che cosa mi vuoi proporre? Non è che ora mi proponi di rifare tutto da capo?”.

“No no, non ti preoccupare, non si butta via nulla…”, lo rassicuro. “Semmai dobbiamo aggiungere”.

“Aggiungere cosa? Abbiamo già tanta roba da gestire”, mi dice Alessio, ridendo.

“Aggiungere antifragilità”.

Un futuro antigfragile

Alessio smette di ridere “Ah… Proprio ieri c’era nel mio ufficio una squadriglia di consulenti in giacca e cravatta che mi hanno fatto vedere una loro presentazione che cita antifragilità come una delle parole chiave del futuro”.

“Be’… futuro. Il secondo a parlarne in italia a una conferenza fui io qualche anno fa. Era il 2017 e forse allora poteva anche essere una roba un poco futuristica… Ora i tempi sono maturi per farla”.

“Si ma cos’è questa antifragilità? Andiamo in ufficio? Mi devi far vedere delle slides?”.

“Si ti spiego”, gli rispondo, cercando però di mettere in atto un’idea che mi è appena venuta. “Ma non importa andare in ufficio. Sediamoci su quelle poltrone in terrazza al sole: oggi è una bellissima giornata”.

“Ok”.

Ambienti complessi che evolvono

Usciamo dal bar e ci incamminiamo verso le poltroncine disposte sulla terrazza del palazzo. Ci sediamo e prendo il mio iPad per fare qualche disegno e far vedere qualche immagine.

Attacco: “Allora, ripartiamo dal concetto di ecosistema”.

“Quello che stiamo creando con il nostro parco prodotti” mi fa Alessio muovendo la mano verso destra per indicare metaforicamente il suo ufficio dove abbiamo tutte le board attaccate alla parete.

“Esatto. Se ti ricordi abbiamo sempre detto che ecosistema digitale è un ambiente complesso e interconnesso in cui utenti, servizi (o prodotti) e dati interagiscono per creare un sistema in costante evoluzione che stimola l’innovazione, la collaborazione e l’interazione degli utenti.

Un ecosistema di questo tipo è di fatto costituito da una rete complessa e interconnessa di vari elementi digitali, tra cui hardware, software, dati, applicazioni e servizi che interagiscono e collaborano per fornire valore agli utenti, che rappresentano la componente umana del sistema sociotecnico”.

“Già, per i prodotti che ci stiamo ‘buttando’ dentro, a volte mi pare che stiamo creando un parco popolato di esseri animati come in un videogame”, osserva Alessio.

“Eh… non è una idea troppo sbagliata, un ecosistema digitale ha comportamenti molto simili a quelli di un ecosistema naturale. Usiamo la parola ‘ecosistema’ proprio per questo”.

“Qua prendono in giro.”, sorride Alessio. “Mi chiedono se la sera gli diamo da mangiare…”.

Sorrido, con un po’ di orgoglio… Questa metafora dell’essere vivente e noi che ce ne prendiamo cura mi piace. Le persone si stanno appassionando.

Continuo: “Eh vero. Il marketplace è come un sistema di esseri viventi e come tale, fra le altre cose, possiede alcune capacità che gli permettono di sopravvivere e di evolversi nel tempo. Per esempio di fronte a situazioni di stress o di disturbo, un ecosistema naturale reagisce con modalità che non solo gli permettono di superare la crisi o i momenti di stress, ma che lo fanno anche evolvere verso qualcosa di differente. Si può parlare di evoluzione, e questa trasformazione, questo adattamento gli consente di superare le sfide che gli si parano di fronte. Se fosse un sistema statico, per quanto robusto possa essere, prima o poi arriverebbe un evento avverso di portata tale che il sistema non sarebbe in grado di superare”.

In che direzione evolvono gli ecosistemi digitali?

“Bello…”, fa Alessio; e poi mi chiede: “Ma come possiamo essere certi che sia un’evoluzione positiva per il sistema e non un peggioramento? Un errore? Voglio dire, se il cambiamento introducesse un difetto o semplicemente rendesse meno adatto il sistema al contesto che sta cambiando?”.

“Per questo che parliamo di antifragilità. Concettualmente non è poi molto differente dall’evoluzione basata sulla selezione naturale di Darwin, seppur applicata a tutt’altro ambito. Se il cambiamento fosse un peggioramento,non renderebbe quell’individuo adatto a sopravvivere nel suo ambiente. Il nostro ecosistema digitale deve essere in grado anche di favorire le mutazioni vantaggiose e sfavorire quelle che non favoriscono l’adattamento”.

“Eh… addirittura…” esclama Alessio, quasi sorpreso. “Ma non dovevamo semplicemente creare delle web app per permettere ai nostri clienti di usare i nostri servizi? Non la stiamo facendo un po’ troppo difficile?”.

“Forse, ma ricordati che qui stiamo ponendo le basi per creare applicazioni X-O, Cross Organisation, e che queste applicazioni devono avere nel loro ‘DNA’ una struttura differente dalla classica applicazione che siamo abituati a realizzare”.

Faccio una pausa.

“Mi rendo conto che il discorso sta diventando complesso, anche se poi avremo modo di semplificarlo quando faremo qualche esempio concreto”.

Alessio mi guarda fiducioso. In fondo non l’ho mai lasciato in mezzo al guado senza un’idea di come uscirne.

Che cosa vuol dire Antifragile?

“Nicholas Taleb, nel suo libro Antifragile [1], di fatto parla di concetti simili a quelli dell’evoluzione, ma parte dalla prospettiva della complessità sistemica”.

“Prima o poi mi spiegherete cosa vuol dire Antifragile?” mi incalza Alessio.

“Guarda, sulla carta l’antifragilità è una cosa semplice: è quella caratteristica che permette a un sistema complesso di trarre beneficio dai fattori di stress, dall’incertezza, dalla variabilità, da qualcosa che reca un danno. Se ciò che è fragile o robusto teme l’incertezza e il danno, l’antifragile ama l’imprevisto, lo stress, il fallimento, perché può avvantaggiarsene”.

“Ok, sembra facile… Ma non è la resilienza quella che stai raccontando? La capacità di superare le difficoltà?”.

Quella di Alessio è una osservazione sensata, alla quale rispondo citanto proprio l’autore che ha definito il concetto di Antifragile. Dopo un attimo di pausa, gli dico: “Guarda… basta mettersi d’accordo sui termini. Per Taleb antifragilità e resilienza sono due concetti differenti. Personalmente non ne farei una questione così rilevante, nonostante in rete si trovino vere e proprie battaglie ideologiche; ma ti spiego il punto di vista dell’autore… che è interessante e ci permette di capire meglio come vengono usati i termini”.

“Uffa… aspetta che tiro fuori il mio taccuino, per prendere appunti. So già che mi riempirai la testa di concetti adesso”.

Alessio fa una smorfia, simula insofferenza mentre si stropiccia gli occhi, fingendo di trovarsi nel bel mezzo di una situazione intricata. Ma ormai lo conosco da un po’. Si sta divertendo parecchio. Faccio una pausa. gli faccio aprire il suo quaderno.

Qualche definizione e qualche fonte

“Dicevamo… prima di vedere come un ecosistema digitale possa avvantaggiarsi dell’antifragilità evolutiva caratteristica di un ecosistema naturale, vediamo di riprendere cosa significa Antifragilità”. Continuo: “Termini come robusto, fragile e molto più spesso resiliente rappresentano il fulcro degli sforzi in numerosi modelli organizzativi, strategie di riorganizzazione e piani di sviluppo. Si sollevano interrogativi su come sviluppare un’organizzazione robusta, sul significato di robustezza rispetto alla fragilità, sulla posizione della resilienza in questo contesto e sulla motivazione che porta all’introduzione del concetto di antifragilità.”

Alessio mi chiede come sia nato il mio interesse per questi temi. Gli rispondo volentieri, perché è una di quelle domande che mi fa piacere ricevere: “Il mio interesse per il concetto di antifragilità ha avuto inizio svariati anni fa, a seguito della lettura di Antifragile. Prosperare nel disordine di Nicholas Taleb, un’opera che seguiva il suo precedente libro Il cigno nero. Se ti capitassero fra le mani, leggili. Sono bellissimi”.

Alessio ha posato il taccuino e sta digitando qualcosa con lo smartphone. “Mentre parli, li sto comprando su Amazon”.

Riprendo: “Emerge in modo chiaro nel lavoro di Taleb la vicinanza ai principi fondamentali delle metodologie agili e ai valori dell’Agile Manifesto, rispetto ai quali il concetto di ‘antifragilità’ fornisce un’estensione, dandone una visione forse più ampia. Ma partiamo dai concetti di fragile e robusto”.

Robusto è l’esatto opposto di fragile, o forse no…

“Se tutti abbiamo più o meno chiaro il concetto di fragile, spesso cadiamo in errore quando cerchiamo di definirne l’opposto, confondendolo con un generico robusto. Siamo infatti abituati a considerare fragile e robusto due concetti antitetici fra loro”.

“Pensavo che fosse esattamente così” mi interrompe Alessio, “Ciò che è fragile è delicato e rischia di rompersi. Viceversa ciò che è robusto e forte, è qualcosa che è fatto per resistere e non rompersi”.

Lo guardo. Lui sa già che non sono d’accordo.

“In realtà questa assunzione è errata, sia perché i due concetti non sono antitetici in senso stretto, sia perché ciò che è robusto può diventare fragile se cambia il contesto in cui è robusto”.

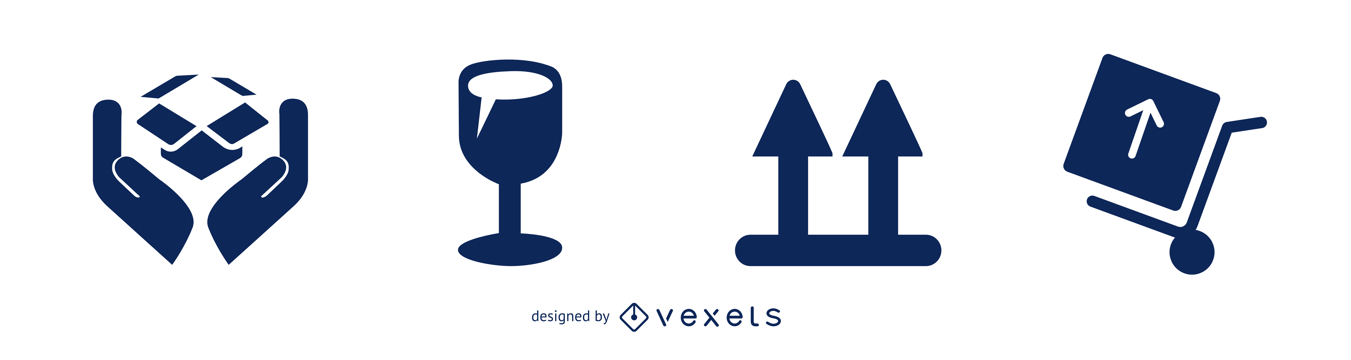

Comincio a usare l’iPad per mostrare delle immagini: “Per capire meglio questo passaggio, ci possiamo ispirare a un esempio molto semplice: immaginiamo di dover spedire tramite corriere una delicata apparecchiatura di laboratorio, apparecchiatura che potrebbe danneggiarsi se dovesse ricevere forti scossoni o botte o se dovesse essere capovolta. Ci preoccuperemo in tal caso di creare una scatola con opportune protezioni e di apporre un adesivo sulla superficie della scatola per avvertire che sia necessaria una certa attenzione nel maneggiarla. Insomma, il classico ‘Fragile – Maneggiare con cura’ che abbiamo visto tante volte”.

Possiamo dire che il significato di questi simboli consiste non tanto nell’informare del contenuto della scatola, ma piuttosto nell’influenzare il comportamento di chi la maneggia per non arrecare danno al contenuto. Se maneggi con molta attenzione una scatola con quel simbolo, il contenuto riceve un beneficio ossia non si danneggia. Corretto?”.

“Correttissimo. Non fa una piega” mi supporta Alessio.

Proseguo: “Immaginiamo adesso di dover spedire qualcosa di estremamente robusto. Supponiamo sia un attrezzo da officina fatto di acciaio. Cosa scriveresti sulla scatola? Che adesivo ci attaccheresti sopra?”

“Be’, mi pare ovvio che in questo caso non scriverei sulla scatola ‘Fragile – maneggiare con cura’. Non avrebbe alcuna utilità. Perché quell’oggetto è robusto, non è fragile. Semmai”, aggiunge ridendo fragorosamente “ci scriverei che pesa, fare attenzione al peso”.

Ci mettiamo a ridere insieme “Ah ah, si hai ragione. Ma scrivere attenzione oggetto pesante, in questo caso sarebbe utile per chi prende in mano la scatola, però non avrebbe alcuna utilità per il contenuto”.

“Ovvio”.

“Ma seguimi nel ragionamento: se robusto fosse l’esatto opposto di fragile, volendo seguire la stessa logica di prima, ossia volendo apportare un beneficio al contenuto della scatola, dovremmo scrivere qualcosa che sia opposto della scritta usata per l’oggetto fragile”.

“Credo che nessuno abbia mai scritto ‘agitare con forza’ o ‘scuotere energicamente’ su un pacco da spedire. C’è qualcosa che non torna in quello che stai cercando di dimostrare” obietta Alessio.

“Oppure più semplicemente Robusto non è l’opposto di fragile” gli rispondo accennando un gesto di ovvietà con le mani.

“Giovanni… dove mi vuoi portare?”

“Ci arriviamo… ma prima concludiamo il discorso sulla robustezza”.

Robusto non è abbastanza

“Pensa a una casa ben costruita”.

Mostro sul mio tablet una delle tante immagini che si trovano in rete di una casa americana, costruita in gran parte in legno, ma molto solida e stabile.

“Osservando la foto, possiamo essere d’accordo che si tratti di una costruzione ben fatta, robusta, stabile, forte; una casa in legno fatta per accogliere delle persone e per resistere alle intemperie”.

“Confermo, è la tipica casa monofamiliare su due piani che si vede in molte zone degli USA”.

Adesso mostro ad Alessio una foto diversa, di una casa crollata sotto gli effetti delle intemperie e del trascorrere del tempo: “Se però guardiamo quest’altra foto, possiamo dire che la casa qui ritratta era robusta… ma forse non abbastanza. Possiamo dire che una cosa è robusta in funzione del tipo di stress che deve sopportare o del tempo per cui deve resistere”.

“Eh, sì”, annuisce Alessio. “Robusto non è per sempre. Il contrario di quella pubblicità…”.

“Già… Il concetto di robusto è legato alla scala temporale che si vuole prendere in esame o al tipo di stress a cui è sottoposto”.

“E allora la resilienza?” mi chiede Alessio.

Forse potremmo usare la resilienza

“Si potrebbe pensare che una buona alternativa possa essere rappresentata dal concetto di resilienza che in questo periodo viene spesso evocato in vari ambiti disciplinari e un po’ su tanti media”, aggiungo.

“Sì, vero Giovanni. Mi ricordo dai miei studi sulla fisica dei materiali che la resilienza è definita come la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi”.

“Appunto. Anche se a noi forse interessa maggiormente il significato che assume questo termine in psicologia, dove la resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Ma è interessante anche la definizione di resilienza organizzativa che è la capacità di anticipare, avere prontezza nel rispondere e adattarsi al cambiamento incrementale e a interruzioni improvvise, per sopravvivere e prosperare. Detto in estrema sintesi ciò che è resiliente resiste alle perturbazioni. supera la difficoltà, ma rimane sostanzialmente identico a se stesso. Non si evolve, non migliora”.

Alessio smette di scrivere sul suo taccuino. “Ok ho capito dove vuoi arrivare… Anche la resilienza non ci basta. Specialmente se vogliamo creare un sistema che imiti un ecosistema naturale”.

“Hai colto esattamente il punto. Noi siamo interessati a creare un sistema che non solo possa resistere nei momenti di stress, ma che si modifichi portando alla creazione di qualcosa di differente. Che evolva in modo da dar vita a una configurazione migliore rispetto allo stress appena ricevuto. È quello che Taleb nel suo libro chiama appunto Antifragilità”.

Alessio scrive gli ultimi appunti e chiude il taccuino. “Siamo pronti a parlare del concetto di antifragile, ora”, mi dice; e poi, ridendo: “Finalmente qualcuno me lo sta spiegando. Ma, per quanto tutto questo sia estremamente interessante, sarà poi possibile applicarlo nei nostri sistemi?”.

Riferimenti

[1] Nassim Nicholas Taleb, Antifragile. Prosperare nel disordine. Il Saggiatore, 2013 (titolo originale Antifragile: Things that Gain from Disorder. Penguin, 2013)

[2] Giovanni Puliti, Antifragilità e l’antica arte di migliorare quando le cose peggiorano. I parte: L’antifragilità e la sua importanza per le organizzazioni. MokaByte 230, luglio 2017

https://www.mokabyte.it/2017/07/15/antifragile-1/

[3] Giovanni Puliti, Riflessioni antifragili. L’antifragilità e la capacità di imparare dai propri errori. MokaByte 251, giugno 2019

https://www.mokabyte.it/2019/06/14/riflessioniantifragili-1/